|

Réponse |

Message 1 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

|

Réponse |

Message 226 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 227 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 228 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 229 de 315 de ce thème |

|

|

Hebreos 4-> Ver. 16

[V.16-> Acerquémonos, pues. En el Heb 4:16 se presenta la conclusión práctica de todo el desarrollo del pensamiento presentado en los cap. 3 y 4. El “reposo” de la gracia de Dios queda para el pueblo de Dios (Heb 4:9), “acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia”. Confiadamente. Gr. parresía, que se traduce como “confianza” en Heb 3:6 (ver el comentario respectivo; cf. Heb 10:35). Nos acercamos con confianza no porque Dios tenga una deuda con nosotros, sino porque él ofrece gratuitamente su gracia a todos los que la buscan. Trono de la gracia. Esto es, un trono que se caracteriza por la calidad de la gracia que ofrece (ver com. Rom 3:24; 1Co 1:3). El cristiano tiene la máxima oportunidad del libre acceso “al trono de la gracia” de un Padre amante, en vez de hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación por medio de un riguroso cumplimiento del sistema legal del judaísmo o de cualquier otro sistema de justificación por las obras. Obtener misericordia. O un seguro perdón de los pecados (ver com. Jn 1:9). Delante del trono del juicio todos hallarán una estricta justicia no atemperada por la misericordia. La única esperanza del pecador es la misericordia de Dios que se ofrece mientras dure el tiempo de gracia. Gracia. Gr. járis (ver com. Jn 1:14; Rom 1:7; Rom 3:24; 1Co 1:3). Para el oportuno socorro. O sea en el tiempo de la tentación. Necesitamos la gracia para soportar las penas y los sufrimientos, y también para vencer la tentación. El que cultiva el hábito de presentarse cada día ante el “trono de la gracia” para recibir una nueva y fresca porción de la misericordia y de la gracia de Dios, entra en el “reposo” del alma que Dios proporciona a todo creyente fiel. ]

[V.7-> Todos los que estáis en Roma. Es evidente que con esta frase Pablo se refiere a todos los cristianos de Roma (Rom 1:8). Amados de Dios. Dios ama a todos los hombres (Jn 3:16; Efe 2:4-5), pero para los cristianos que han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, ha sido quitada la barrera que una vez los separó del amor de Dios (Rom 5:10; ver com. Jn 16:27). Santos. Este término es común en el NT para describir a los cristianos (Hch 9:32; Hch 9:41; Hch 26:10; Efe 1:1; etc.). No denota necesariamente personas ya perfeccionadas en la santidad (1Co 1:2; cf. 1Co 1:11), sino a aquellos que por su profesión de fe y bautismo pueden considerarse como separados del mundo y consagrados a Dios. La idea básica de hágios (santo) es “separado del uso común para el sagrado”. En este sentido se usaba y aplicaba en el AT el término hebreo equivalente qódesh o qadesh para referirse, por ejemplo, al tabernáculo y sus muebles (Exo 40:9). Se usaba para el pueblo judío como nación (Exo 19:5-6; Deu 7:6), no porque individualmente fueran perfectos y santos, sino para que se mantuvieran separados de las otras naciones y apartados para el servicio del Dios verdadero, pues las otras naciones se dedicaban al culto de sus ídolos. Hágios se usa aquí para referirse a los cristianos de Roma que habían sido llamados a separarse de los otros hombres y de las otras formas de vida, y a consagrarse al servicio de Dios. Gracia. Gr. járis, “buena voluntad”, “favor” o “gracia”, no la palabra común para saludarse usada en las cartas escritas en griego. El saludo común era jáirein, una expresión de deseo de salud y prosperidad. Jáirein aparece en el NT en la carta de Lisias al gobernador romano Félix (Hch 23:26) y en la Epístola de Santiago (Stg 1:1). En ambos casos a veces se ha traducido “salud” (BC, RVR). Jáirein, como se traduce en 2Jo 1:10, “bienvenido”, “salud” (BC), indica que los cristianos estaban acostumbrados a saludarse mutuamente en esta forma (ver Mat 26:49; Mat 27:29; Mat 28:9; Mar 15:18; Luc 1:28; Jn 19:3, donde jáire y jáirete se traducen como “salve”). Pero en vez de jáírein, “saludos”, con la idea prevaleciente de prosperidad temporal, Pablo usa aquí járis, “gracia”, palabra que comenzaba a adquirir un significado cristiano peculiar (ver Rom 3:24). Paz. La forma usual hebrea para saludar era shalom, “paz”, o shalom leka, “paz a ti” (Gen 29:6; Gen 43:23; Dan 10:19; Luc 10:5-6; etc.). Jesús saludó en esta forma a sus discípulos reunidos después de la resurrección (Jn 20:19; Jn 20:26). La vida, muerte y resurrección de Cristo habían dado un nuevo significado a estos dos antiguos términos familiares. “Gracia” ahora se entendía como el amor redentor de Dios en Cristo (2Ti 1:9). “Paz” era ahora la paz con Dios mediante la redención (Rom 5:1). “Gracia” y “paz” se convirtieron con este significado cristiano en el saludo habitual de Pablo en todas sus epístolas (1Co 1:3; 2Co 1:2; Gal 1:3; Efe 1:2; Fil 1:2; Col 1:2; 1Ts 1:1-2; 2Ts 1:2; File 1:3; cf. 1Ti 1:2; 2Ti 1:2; Tit 1:4). Pedro y Juan también usaban saludos similares (1Pe 1:2; 2Pe 1:2; 2Jo 1:3; Ap 1:4). Dios nuestro Padre. Dios, como Creador, es el Padre de todos los hombres (Hch 17:28-29), pero especialmente de los cristianos que han nacido de nuevo de él (Jn 1:12-13; Jn 5:1; cf. Jn 3:1-2), que han sido adoptados en la familia celestial (Rom 8:15), y que se están transformando a la semejanza de él (Mat 5:43-48). El saludo de Pablo es en realidad una oración para que Dios conceda gracia y paz a los creyentes de Roma. Sus saludos en todas sus epístolas son de este modo más que una simple cortesía: por el amor cristiano se han transformado en una oración que implora la bendición celestial. Señor Jesucristo. Jesús y el Padre son colocados juntos, pues ambos son considerados como la fuente de gracia y de paz. Esta es una evidencia de que Pablo reconocía la divinidad de Cristo (ver Fil 2:6). En el NT con frecuencia se hace referencia a Jesús como a Aquel que ha traído la paz al hombre (Jn 14:27; Jn 16:33; Hch 10:36; Rom 5:1; Efe 2:17). ]

[V.24-> Siendo justificados. Los hombres no tienen nada por lo cual puedan presentarse como justos delante de Dios, por lo tanto la justificación tiene que ser algo gratuito. El hombre estará capacitado para aceptar por fe la justificación como un don gratuito únicamente cuando, con toda humildad, esté preparado para reconocer que se halla destituido de la gloria de Dios, y que no tiene en sí mismo nada que lo haga aceptable delante de Dios. Gratuitamente. Gr. dōreán, “gratuitamente, como regalo”. Compárese con el uso de esta palabra en Mat 10:8; 2Co 11:7; Ap 21:6; Ap 22:17. Gracia. Gr..járis, que aparece unas 150 veces en el NT. Pablo usa esta significativa palabra más que cualquiera de los otros escritores del NT: la utiliza unas 100 veces en sus epístolas; y Lucas, su íntimo colaborador, la usa unas 25 veces en Lucas y en Hechos. O sea que entre los dos la emplean más del 80 por ciento de todas las veces que aparece en el NT. “Gracia” de ninguna manera fue una palabra inventada por los apóstoles. Este término se usa mucho con una variedad de matices en la LXX, en la literatura griega clásica y posterior; sin embargo, el NT parece dar con frecuencia un significado especial a “gracia”, que no se encuentra plenamente en otras partes. ”Gracia” también significa “atractivo que tienen ciertas personas”, lo que da la idea de belleza, donosura, donaire, algo que deleita al que contempla. Compárese con “la gracia se derramó en tus labios” (Sal 45:2, LXX; cf. Pro 1:9; Pro 3:22). La misma idea se le da algunas veces cuando aparece en el NT Cuando Jesús habló en Nazaret, sus oyentes “estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca” (Luc 4:22). Pablo aconsejó a los creyentes de Colosas que sus palabras siempre debían ser “con gracia” (Col 4:6). ”Gracia” también da la idea de un sentimiento bello o agradable experimentado o expresado hacia otros, como bondad, favor, buena voluntad. José halló “gracia” ante Faraón (Hch 7:10; cf. Rom 3:46). Mientras los discípulos predicaban, despertaban “favor” -literalmente “gracia”- en toda la gente (Hch 2:47); y cuando Jesús era joven “la gracia de Dios era sobre él” (Luc 2:40). Este mismo sentido se observa en Luc 2:52, “en gracia para con Dios y los hombres”. Evidentemente, en estos textos de Lucas no cuadra la acepción “favor inmerecido”. La palabra “gracia” también se usaba como la manifestación de un sentimiento de buena voluntad al expresar agradecimiento. “¿Acaso da gracias al siervo?” (Luc 17:9). Con frecuencia se usa en el sentido de expresar gratitud a Dios: “Gracias sean dadas a Dios” 500 (1Co 15:57; 2Co 8:16; cf. Rom 6:17; 2Co 2:14; 2Co 9:15). Es, pues, claro que no es un “favor inmerecido” el que los mortales expresan ante Dios. ”Gracia” se usaba además como una expresión concreta de buena voluntad, para referirse a un regalo, un favor, una merced. Los judíos que comparecieron ante Festo le pidieron “como gracia” una medida contra Pablo (Hch 25:3); a su vez el apóstol habla del “donativo” (RVR), “generosidad” (BC), “liberalidad” (BJ), “obsequio” (NC), “beneficencia” (VM) que las iglesias habían reunido para los pobres de Jerusalén como “gracia” (1Co 16:3; cf. 2Co 8:4; 2Co 8:6-7; 2Co 8:19). Ninguna de las formas mencionadas difiere de las maneras en que se usa esa palabra en otros pasajes de la literatura griega. El significado peculiar añadido al término “gracia” en el NT -y especialmente en los escritos de Pablo- se refiere al abundante amor salvador de Dios para los pecadores según se revela en Jesucristo. Como “todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios” (Rom 3:23), es obvio que los hombres pecadores no merecen en lo más mínimo una gracia tal ni la amante bondad de Dios. Los hombres han vivido odiando a Dios y en rebelión contra él (Rom 1:21; Rom 1:30; Rom 1:32), han pervertido su verdad (Rom 3:18; Rom 3:25), han preferido adorar a cuadrúpedos y a reptiles (Rom 3:23); han deshonrado la imagen divina en sus propios cuerpos (Rom 3:24-27), han blasfemado el nombre de Dios (Rom 2:24) y hasta lo han despreciado debido a su paciencia y longanimidad (Rom 3:4). Finalmente dieron muerte a su Hijo enviado para salvarlos (Hch 7:52). Pero a pesar de todo, a través de ese proceso Dios a continuado considerando al hombre con amor y bondad, para que la revelación de su misericordia pudiera inducir a los hombres al arrepentimiento (Rom 2:4). Esta es la gracia de Dios de acuerdo al significado peculiar que tiene en el NT. No es únicamente el favor de Dios para los que podrían merecer su aprobación; es su amor transformador, ilimitado y que todo lo abarca, para los pecadores -hombres y mujeres- y la buena nueva de que esta gracia, tal como se revela en Jesucristo, es “poder de Dios para salvación” (Rom 1:16). No comprende sólo la misericordia y buena voluntad de Dios para perdonar, sino que es también un poder activo, vigorizante y transformador para salvar. Por eso puede llenar a una persona (Jn 1:14) y ser dada (Rom 12:3), todo lo abarca (2Co 12:9; cf. Rom 5:20), reina (Rom 5:21), enseña (Tit 2:11-12), afirma el corazón (Heb 13:9). En algunos casos, “gracia” parece casi equivaler a “Evangelio” (Col 1:6) y, en general, a la obra que Dios ejerce(Hch 11:23; 1Pe 5:12). “La gracia divina es el gran elemento de poder salvador” (OE. 72). “Cristo dio su vida para ser posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad.” (CM. 236). Redención. Gr. apolútōsis, “rescate”, “liberación mediante un rescate”. Es una palabra griega compuesta de apó, “procedente de”, y lútrōsis, afín de lútron, “rescate”. Lútron es un término común en los papiros para describir el precio de compra de los esclavos libertados. Se usaba para referirse a la liberación de la esclavitud o cautiverio, o de un mal de cualquier naturaleza, y generalmente implicaba la idea del pago de un precio o rescate. “Redimir” deriva de un verbo latino que significa “comprar de vuelta”, “rescatar”. En el AT el gran acto simbólico que representaba la redención fue la liberación de los israelitas de Egipto. Jehová, como el redentor o libertador, prometió: “Os redimiré con brazo extendido” (Exo 6:6; cf. Rom 15:13). El propósito de la redención era la consagración de Israel al servicio de Dios (Exo 6:7); y para que los israelitas disfrutaran de la redención debían, como un acto de fe, asperjar en sus umbrales la sangre del cordero pascual y comer su carne (Exo. 12). Esos símbolos se cumplen en la redención del hombre, rescatado del pecado y de la muerte. Jesús es “el Cordero que fue inmolado” (Ap 5:12; cf. Jn 1:29; 1Co 5:7; 1Pe 1:18-19). El NT enseña con claridad que se pagó un rescate o precio por nuestra redención. Jesús declaró que el Hijo del hombre vino “para dar su vida en rescate por muchos” (Mar 10:45). Pablo habla de Cristo como de Aquel “que se dio a sí mismo en rescate por todos” (1Ti 2:6). Se habla de los cristianos como “rescatados” (2Pe 2:1; o “adquiridos”, BJ), o “comprados por precio” (1Co 6:20). “Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición” (Gal 3:13). De modo que, en un sentido, la justificación no es gratuita, pues se ha pagado un grandísimo precio por ella: los 501 sufrirnientos y la muerte de Cristo. Pero es gratuita para nosotros, pues no tenemos que pagar su costo, pues ya fue pagado por el Hijo de Dios. Esta redención nos rescata del pecado (Efe 1:7; Col 1:14; Tit 2:14; Heb 9:15; 1Pe 1:18-19), de la corrupción y de la muerte (Rom 8:23), y finalmente nos liberará de nuestra mala condición actual y nos llevará a un estado de gloria y bienaventuranza (Luc 21:28; Efe 4:30). Cristo nos redime del castigo del pecado por medio de la justificación; nos salva del poder del pecado mediante la santificación; y nos redimirá de la presencia del pecado con su segunda venida y la resurrección de los suyos. Nuestra aceptación ahora del plan divino de la redención que libera del pecado requiere, como en el caso de los israelitas cuando fueron liberados de Egipto, que ejercitemos fe, que reconozcamos y aceptemos personalmente a Jesús como nuestro Redentor, con todo lo que implica tal decisión. En Cristo Jesús. Jesús “nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención” (1Co 1:30). Es esencialmente y al mismo tiempo el Redentor (Tit 2:14) y el precio del rescate (1Ti 2:6). No es entonces de admirarse que Pablo exclamara: “Cristo es el todo, y en todos” (Col 3:11). El apóstol no se estaba colocando dentro de una estrecha limitación cuando declaró que estaba dispuesto a “no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1Co 2:2), pues conocer bien a Cristo es conocer todo el plan y programa de Dios para la restauración del hombre. No hay sabiduría mayor que ésta. ]

[V.3-> Gracia. Gr. járis, palabra que aparece 164 veces en el NT. En la RVR se ha traducido como “gracia” en unos 130 casos. También se ha traducido como “favor” (Hch 2:47), “mérito” (Luc 6:32), “congraciarse” (Hch 24:27; Hch 25:9, donde járis está acompañada de un verbo); “gracias” (Rom 7:25, con el sentido de “gratitud”), “agradecimiento” (1Co 10:30), “donativo” (1Co 16:3), “privilegio” (2Co 8:4). Aunque se combinaran todas estas palabras con todos sus matices de significado, se estaría Lejos de presentar la gloria, maravilla, alegría, gratitud y gozo que se despiertan en la mente de aquel que capta una vislumbre de la revelación de todos los incomparables atributos de Dios que se manifiestan en su bondadoso trato con el hombre mediante Jesucristo. Todos ellos están sintetizados en la palabra járis. Los antiguos griegos, que adoraban la belleza, usaban járis para sugerir un sentimiento de belleza o deleite. Esta idea después fue transferida al objeto que producía el sentimiento de belleza. El significado se amplió para incluir gratitud, gracias, agradable donaire y agrado. La palabra indicaba en sentido material una merced concedida o un favor que se había hecho. La iglesia cristiana primitiva asimiló esta útil palabra y aplicó los matices de significado de naturaleza amable, afectuosa y agradable y de una disposición bondadosa, a la actividad mutua de los cristianos. El término se usó en forma más particular para expresar la conducta de Dios hacia el hombre pecador, tal como se revela en Cristo, como favor espontáneo. Este favor de Dios para con el hombre en ninguna manera depende de la condición de éste; es decir, que ni los esfuerzos humanos para ganar la gracia mediante obras de justicia ni los fracasos para alcanzarla, 657 afectan las manifestaciones del favor de Dios para con él. Por lo tanto, le corresponde al hombre aprovechar la gracia si así lo desea. Su grado de pecaminosidad no influye en la disposición de Dios de ser bondadoso con el hombre por medio de Jesús. Ver com. Rom 1:7. Paz. Gr. eir’n’, de donde deriva el nombre Irene. En el NT eir’n’ significa completa ausencia de todo lo que disturbe o interrumpa la obra plena del Espíritu Santo en la vida del individuo, por la cual el alma queda en perfecta armonía con su Creador. J. H. Thayer define así esta palabra: “El estado de tranquilidad de un alma segura de su salvación mediante Cristo, y que por lo tanto no se siente temerosa de Dios y está contenta con su suerte terrenal, cualquiera que ésta sea”. Ver com. Rom 1:7. ]

[V.9-> Por tanto, queda. Ver com. Heb 4:6. En el Heb 4:9 se presenta la conclusión a la cual se aludió en el Heb 4:6, la cual se dedujo de una serie de razonamientos que comienzan en el Heb 4:3 con el fin de probar la premisa de los Heb 4:1 y Heb 4:3. Esos razonamientos pueden resumirse así: 1. El “reposo” de Dios como originalmente le fue prometido al antiguo Israel, incluía: (a) un establecimiento permanente en la tierra de Canaán, (b) una transformación de carácter que haría de la nación un adecuado representante de los principios del reino de Dios, y (c) haría de ellos el agente escogido de Dios para la salvación del mundo (ver t. IV, pp. 28-32; com. Heb 3:11). 2. La generación a la cual originalmente fue hecha la promesa del “reposo”, fracasó; no entró en Canaán debido a “incredulidad” (ver com. Heb 3:19) y “desobediencia” (Heb 4:6). 3. Josué presidió a la siguiente generación en la entrada a la tierra que se les había prometido (ver com. Heb 3:11), pero como eran espiritualmente duros de cerviz no pudo hacerlos entrar en el “reposo” espiritual que Dios quería que disfrutaran (ver com. Heb 4:7-8). 4. La misma promesa fue repetida en los días de David (Heb 4:7). Esto demuestra que Israel aún no había entrado en el “reposo” espiritual, y también que su fracaso en los días de Moisés y de Josué no había invalidado la promesa original. 5. Es seguro el cumplimiento final de los propósitos de Dios a pesar del fracaso de sucesivas generaciones (ver com. Heb 4:3 y Heb 4:4). 6. El autor suplica fervientemente al pueblo de Dios de los días apostólicos que entre “en aquel reposo” (Heb 4:11; Heb 4:16). Es una comprobación 437 más de que continuaba la validez de la invitación y de que el pueblo de Dios no había entrado en conjunto en ese “reposo” ni aun en los tiempos apostólicos. 7. En conclusión, continúa la validez de la promesa de entrar en el “reposo” espiritual de Dios (Heb 4:6 y Heb 4:9), y los cristianos deben procurar “entrar en aquel reposo” (Heb 4:11). Debe notarse que el “reposo” que queda en los tiempos del cristianismo es el mismo “reposo” espiritual prometido originalmente a Israel (ver com. Heb 4:3). Es evidente que si “queda” es porque antes existió. Reposo. Gr. sabbatismós, “descanso de sábado”, “reposo sabático”. Esta es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. No aparece en los escritos extrabíblicos sino en una obra de Plutarco (Moralia, 166ª) y en escritos de los siglos II y III. Por esto algunos han pensado que el autor de Hebreos pudo haber acuñado la palabra. Sin embargo, el sentido no es discutido. La derivación de Sabbatismós es clara. En el AT se emplea 70 veces el verbo shabath, “cesar” o “reposar”. De esas veces, 7 tienen que ver con reposar el día sábado; las restantes 63 se refieren a otras formas de cesar o reposar Como ejemplos de este segundo uso, pueden citarse: Gen 8:22; Jns 5:12; Neh 6:3; Lam 5:14; Isa 14:4; Isa 24:8; Isa 33:8. El sustantivo shabbath, derivado del verbo shabath, significa “reposo” o “día de reposo”, y aparece en el AT 101 veces. Generalmente designa el día de reposo semanal, el séptimo de la semana, o sea sábado. De tener un sentido general, “reposo”, pasó a tener un sentido específico, “sábado”. También se emplea la palabra shabbath para referirse a la semana, un período de siete días que concluye con el sábado. En algunos casos, se usa shabbath como designación del año sabático, el año cuando la tierra debía descansar (Lev 25:6; Lev 26:34; Lev 26:43; 2Cr 36:21). Un derivado de shabbath, la palabra shabbathon, se usa 10 veces, generalmente en la construcción shabbath shabbathon, a veces traducida como “sábado de reposo” en la RVA. Designa por lo general a las “fiestas sabáticas”: el día de la expiación (Lev 16:31; Lev 23:32); la fiesta de las trompetas (Lev 23:24); al primero y último día de la fiesta de los tabernáculos (Lev 23:39). También se aplica al año sabático (Lev 25:45) y al día de reposo semanal (Exo 16:23; Exo 31:15; Exo 35:2). La LXX, en idioma griego, emplea la palabra sábbaton para designar al sábado, día de reposo semanal. También se usa sábbaton en el NT, aunque a veces tiene la forma plural sábbata con sentido singular (ver com. Mat 28:1 y Col 2:16). Siempre se refiere al día sábado o a la semana, período de siete días que culmina con el sábado. El verbo griego sabbatíz, “sabatizar”, si se quiere, o mejor, “guardar el sábado”; deriva de sábbaton. No aparece en el NT. Se usa siete veces en la LXX como traducción de shabath, “cesar”, “descansar”. Una vez se refiere a reposar el sábado semanal (Exo 16:30); una vez a reposar el día de la expiación (Lev 23:32); cinco veces se relaciona con el reposo de la tierra durante el año sabático (Lev 26:34-35; 2Cr 36:21). La palabra sabbatismós, “descanso sabático”, deriva de sabbatíz. Es evidente su derivación del original hebreo shabath, “cesar”. Pero su derivación más cercana es de sábbaton, “sábado”, por lo cual refleja mejor el contenido de esa palabra que el del original hebreo shabath. Por esto, el sentido de sabbatismós es claro: “descanso de sábado” o “reposo sabático”. Hasta aquí, el autor de Hebreos ha usado el verbo katapáuo y el sustantivo katápausis para referirse al descanso al cual deben aspirar sus lectores (Heb 4:1; Heb 4:3-4; Heb 4:5; Heb 4:8). Este es el reposo de Dios, al cual los israelitas bajo Josué no entraron, pero que todavía está abierto a los que creen. Katapáuo y katápausis se usan en el AT como traducción de shabath, “cesar”. Son palabras ricas en sentido. Pero en el Heb 4:9, se usa una nueva palabra: sabbatismós, “reposo sabático”, que aunque sinónima de la primera, tiene un contenido más amplio que el de katápausis. Sabbatismós, que se refiere específicamente al descanso “sabático”, sugiere un reposo especial, no sólo la cesación de las actividades. Este reposo que Dios promete a los fieles tiene, como el día sábado, ribetes de bendición (Gen 2:2-3; Isa 58:13-14), de redención (Deu 5:15) y de santificación (Eze 20:20). El descanso que ofrece Dios es el que cada semana miran por la fe los que observan el día de reposo ordenado por Dios. Este texto sugiere la importancia cósmica del día sábado, como símbolo del reposo eterno que Dios quiere que tengan los suyos. Corresponde notar que en el Heb 4:3, el autor insta a que “entremos” al descanso, como si no hiciera falta esperar a la eternidad para gozar del reposo que Dios ofrece. El reposo 438 simbolizado por el “reposo sabático” es el reposo de la gracia (ver Material Suplementario de EGW, com. Heb 4:9; cf. CS 295). Ese es el “verdadero reposo de la fe” (DMJ 9). Entramos en el “reposo” de Dios cuando consideramos a Jesús (Heb 3:1) y escuchamos su voz (Heb 3:7; Heb 3:15; Heb 4:7), cuando depositamos nuestra fe en él (Heb 4:2-3), cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación (Heb 4:10), cuando retenemos nuestra profesión (Heb 4:14) y cuando nos acercamos al trono de la gracia (Heb 4:16). Los que quieran participar de esta experiencia deben librarse de un “corazón malo de incredulidad” (Heb 3:12), deben dejar de endurecer su corazón (Heb 3:8; Heb 3:15; Heb 4:7), y deben esforzarse por entrar en el “reposo” de Dios (Heb 4:11). Los que entren en el “reposo” de Dios retendrán su “profesión” (Heb 4:14). Se acercarán “confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb 4:16). Algunos han pensado que en este pasaje Pablo indica que los cristianos deben dejar de guardar el sábado semanal, propio de los judíos, y pensar, en cambio, en entrar en el reposo cósmico y espiritual de Dios. Esta interpretación carece de base. El pasaje simplemente emplea una figura, la del reposo de sábado, con todas sus bendiciones y símbolos, para ilustrar la idea del reposo de Dios. La epístola a los Hebreos está dirigida a quienes observaban el sábado y gozaban de sus bendiciones. Este texto contiene una invitación a los cristianos hebreos de darle al reposo sabático semanal una amplitud mayor, a saber, reconocerlo como un símbolo claro del reposo eterno que Dios promete. Esta misma invitación es para los cristianos observadores del sábado en el siglo XX. Pueblo de Dios. Es decir, los cristianos que ahora son el pueblo escogido de Dios como lo fue antiguamente el pueblo de Israel (Exo 19:5-6; 1Pe 2:9-10; ver t. IV, pp. 37-38). ]

|

|

|

|

Réponse |

Message 230 de 315 de ce thème |

|

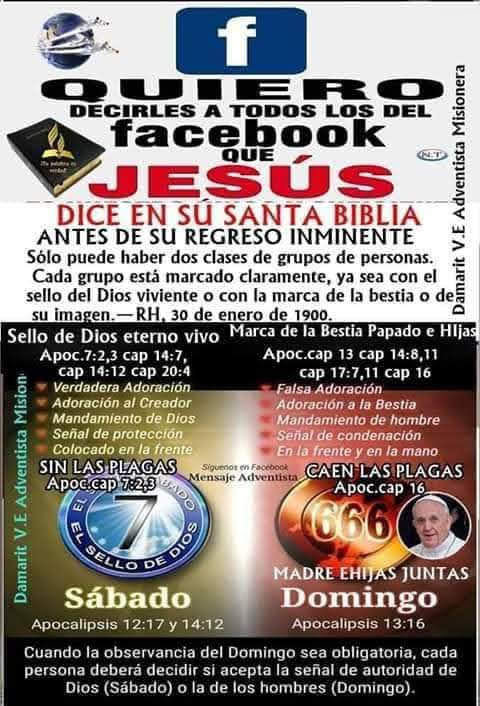

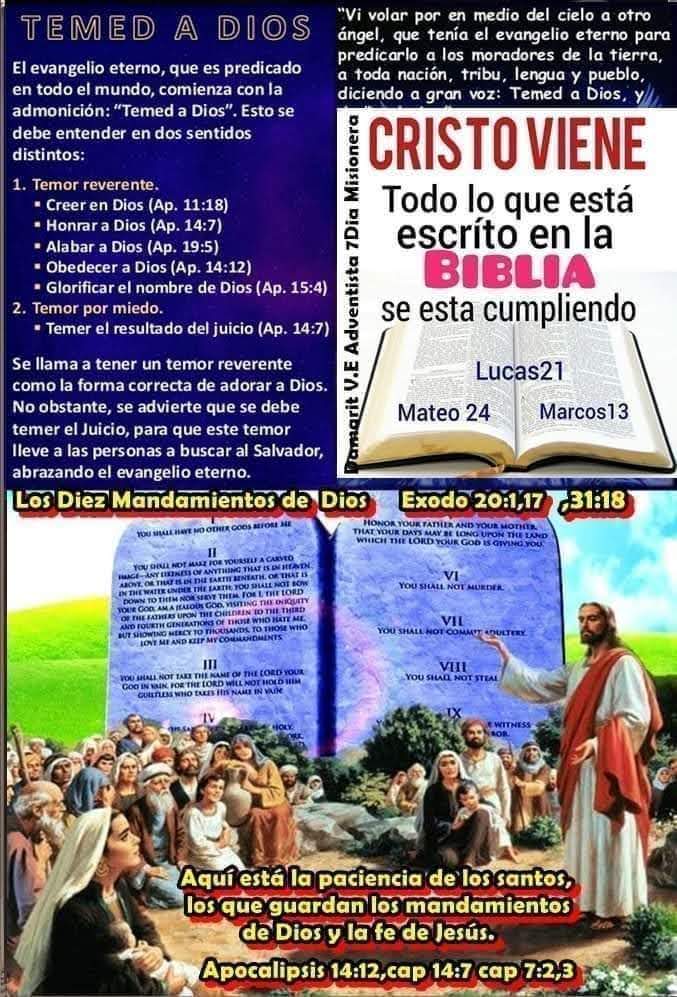

SELLO DE DIOS CRISTO Y LA MARCA DE LA BESTIA EVANGELIO ETERNO ANTES DEL REGRESO DE CRISTO ULTIMA ETAPA DE ESTE MUNDO COMO NOE .

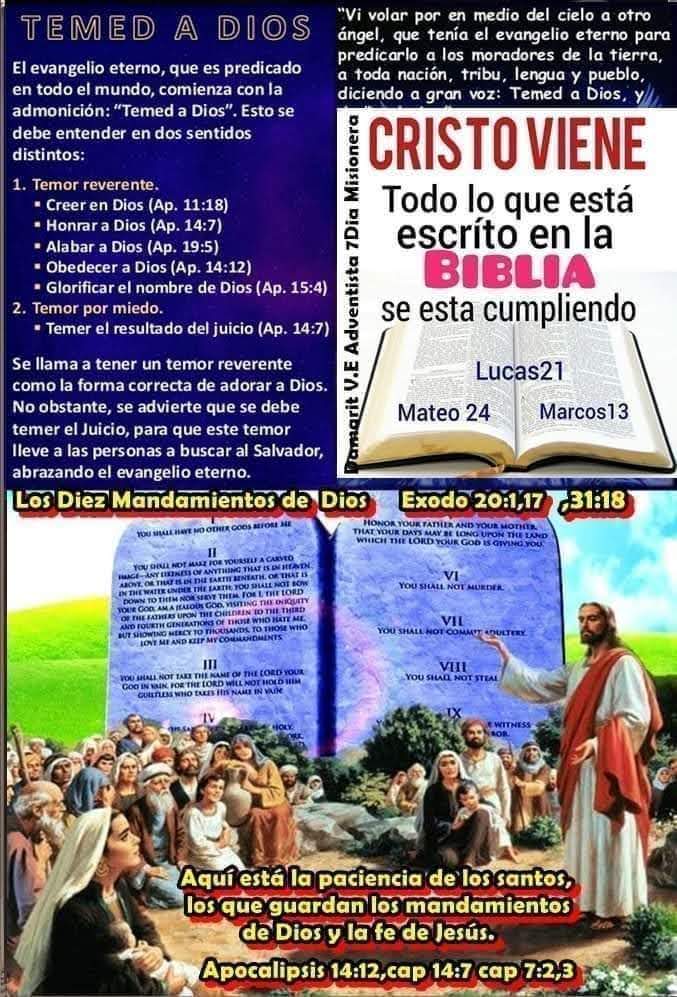

Apocalipsis (de Juan) 14-> Ver. 6

[V.6-> Vi. Comienza una nueva escena. Los acontecimientos representados en esta visión preceden cronológicamente a los que Juan ha descrito en los Ap 14:1-5. Por en medio del cielo. El ángel del Ap 8:13 también apareció volando por en medio del cielo. La extensión de su vuelo indica los alcances mundiales de la obra y el mensaje de este ángel. Su obra crece y se desarrolla hasta que la ve y la oye toda la humanidad. Otro. Gr. állos, otro de la misma clase. Aunque algunos MSS omiten esta palabra, la evidencia textual se inclina por retenerla. Ya han sido mencionados muchos ángeles (Ap 1:1; Ap 1:20; Ap 5:2; Ap 7:1; etc.), de manera que el adjetivo es “otro” no sería totalmente necesario. Ángel. Esta es una visión simbólica. El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno, especialmente los asuntos mencionados en este versículo, en un tiempo cuando la hora del “juicio ha llegado” (ver. 7). Por supuesto, también es cierto que ángeles literales ayudan a los hombres en la tarea de proclamar el Evangelio, pero esta no es la idea que predomina aquí. Evangelio. Gr. evaggélion (ver com. Mar 1:1) Eterno. Gr. aiōnios (ver com. Mat 25:41). Las Escrituras hablan en otro lugar del “Evangelio de la gloria” (2Co 4:4; 1Ti 1:11); pero el “evangelio eterno” sólo se usa aquí en relación con el Evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo Evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro Evangelio igual. Predicarlo. Gr. evaggelízō, “proclamar buenas nuevas”, verbo afín de evaggélion. Compárese con el uso de evaggélion en Rom 1:15; Rom 10:15. Moradores de la tierra. Según lo indican las frases siguientes, aquí se presenta una proclamación mundial del Evangelio. Toda nación. La universalidad de mensajes se destaca con esta frase y las siguientes. ]

[V.7-> Gran voz. Los mensajes del primero y del tercer ángel se proclaman a “gran voz” (Ap 14:9). La “gran voz” indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. También se destaca la importancia del mensaje. Temed. Gr. fobéō, “temer”, “reverenciar”. Fobéo no significa aquí sentir temor de Dios, sino acercarse a él con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios, en una sumisión a Dios, en una sumisión completa a su voluntad. (cf. com. Deu 4:10). Dios. El mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el período representado por la predicación de este ángel, porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses del materialismo y el poder y muchos otros que han inventado. Gloria. Gr. dóxa (ver com. Rom. 3; 23). Aquí significa sin duda “honor”, “alabanza”, “homenaje”. Cf. Sal 115:1; Isa 42:12; 2Pe 3:18; Jud 1:25. Hora. O “tiempo”, no es hora literal. Compárese este uso de “hora” con Jn 4:21; Jn 4:23; Jn 5:25; Jn 5:28; Ap 14:15. Entendida así, es posible comprender la clase “hora de su juicio” se refiere al tiempo, en sentido general, cuando se efectuará el juicio, y no necesariamente al momento exacto cuando comenzará el juicio. En esta forma es posible que el mensaje del primer ángel fue proclamado en los años que precedieron a 1844, aun cuando la verdadera obra de juicio aún no había comenzado (ver com. “juicio”). 842 Juicio. Gr. krísis, “la acción de juzgar”, en contraste con kríma, “la sentencia del juicio” (ver com. Ap 17:1). Los expositores adventistas del séptimo día entienden que el juicio que aquí se menciona fue el que comenzó en 1884, representando simbólicamente por la purificación del santuario terrenal (ver com. Dan 8:14). Puede deducirse que no se refiere al ejecutivo cuando venga Cristo y todos recibirán su retribución, porque los mensajes de los tres ángeles (Ap 14:6-12) preceden a la segunda venida de Cristo (Ap 14:14). Además, el mensaje concerniente al juicio es acompañado por una exhortación y una amonestación que revelan que el día de la salvación aún no ha pasado. Los hombres pueden aún buscar a Dios y escapar de la ira que vendrá. La predicación de Guillermo Miller y sus colaboradores en el período desde 1831 hasta 1884, respecto a la terminación de los 2.300 días en 1844, puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel (ver F. D. Nichol, The Midnight Cry, p. 284). Pero ese mensaje ha tenido validez desde entonces, y continuará teniéndola hasta que caiga el telón que pondrá fin a la oportunidad de salvación para el hombre. Ha llegado. O “ha venido”. Adorad. Gr. proskunéo, “rendir homenajes”, “adorar”. La adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia (Ap 13:8; Ap 13:12) y su imagen (Ap 14:15). En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos (Dan. 3). El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de la crisis. Hizo el cielo y la tierra. El Creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Ningún hombre ni ningún ángel es digno de adoración. Esta prerrogativa sólo pertenece a Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los dioses falsos (Jer 10:11-12). La exhortación a adorar a Dios como el Creador ha llegado a ser especialmente oportuno desde los años siguientes a la predicación inicial del mensaje del primer ángel, debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución. Además, la exhortación a adorar a Dios como el Creador de todas las cosas, indica que debe prestarse la debida atención al monumento que recuerda las obras creadas por Dios: el sábado del Señor (ver com. Exo 20:8-11). Si el sábado hubiese sido guardado como era el propósito de Dios, hubiera servido una gran salvaguardia contra la credulidad y la evolución (ver Hch 14:15; PP 348). El sábado será un punto especial controversia en la crisis final que se avecina (ver com. Ap 13:16). ]

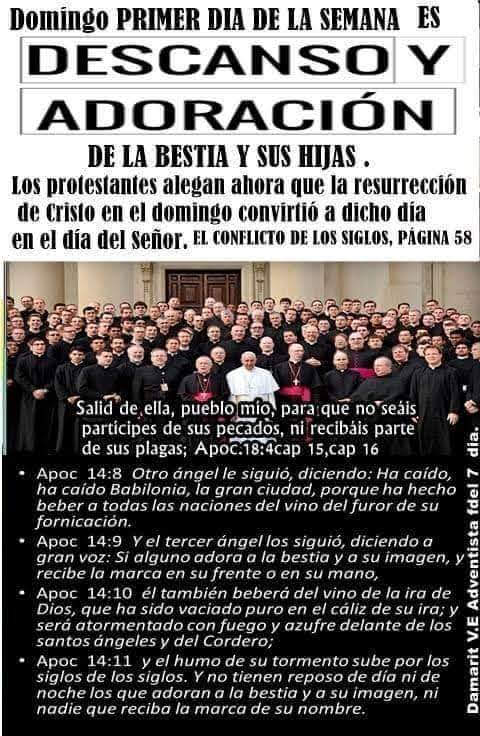

[V.8-> Otro ángel. Los MSS presenta diversas variantes de esta frase. Sin embargo, la evidencia textual se inclina por el texto “otro segundo ángel”. Le siguió. Gr. aklouthéō, “acompañar”, “seguir” (ver Mat 19:27-28; Mar 1:18, donde la palabra tiene la idea de acompañar personalmente a Jesús). Parece tener ambos significados en este versículos. Cronológicamente, el segundo ángel sigue al primero, pero también es cierto que el primer ángel continúa su ministerio cuando el segundo ángel se le une. En ese sentido el mensaje del segundo ángel acompaña al del primero. Diciendo. Los mensajes del primero y el tercer ángel son proclamados con “gran voz” (ver. 7, 9). El mensaje relativo a la caída de Babilonia se proclama más tarde con “voz potente” (ver com. Ap 18:1-2). Ha caído, ha caído. Mejor, “cayó, cayó”. Algunos MSS omiten la repetición del verbo, pero la evidencia textual establece su presencia. El pasaje parece ser un eco de Isa 21:9, que en hebreo repite el verbo, pero que en algunos MSS de la LXX lo pone una sola vez. La repetición hace más enfático el mensaje. Babilonia es un término abarcante que Juan utiliza para describir a todas las organizaciones y los movimientos religiosos que han apartado de la verdad. Este hecho nos obliga a considerar esta “caída” como progresiva y también acumulativa. Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la pureza y sencillez del Evangelio que se ha generalizado en el protestantismo (ver com. Ap 14:4). El mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez por el movimiento adventista de los mileristas entre junio y agostos de 1844, y se aplicó a las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio (ver com. Ap 14:7). Este mensaje tendrá una creciente aplicación a medida de que se acerque el fin, y se cumplirá plenamente con la unión de diversos 843 elementos religiosos bajo la dirección de Satanás (ver com. Ap 13:12-14; Ap 17:12-14). El mensaje del Ap 18:2-4 anuncia la caída completa de Babilonia y exhorta al pueblo de Dios que aún está esparcido en las diversas organizaciones religiosas que componen a Babilonia, a separarse de ellas. Babilonia. La antigua ciudad llamada Babilonia hallada en ruinas y desolación en los días de Juan (ver com. Isa 13:19). Como sucede con muchos otros términos y expresiones de Apocalipsis, la importancia de este nombre (ver com. Hch 3:16) puede entenderse mejor si se considera el papel histórico que desempeño en los tiempos de AT (ver pp. 879-882; com. Isa 47:1; Jer 25:12; Jer 50:1; Eze 26:13; Ap 16:12; Ap 16:16; Nota Adicional com. cap. 18). La designación “misterio: Babilonia” (Ap 17:5) específicamente identifica el nombre en forma figurada (ver com. Rom 11:25; Ap 1:20; Ap 17:5; cf. com. Ap 16:12). Bab-ilu ( Babel o Babilonia) significa en el idioma babilónico “puerta de los dioses”; pero los hebreos despectivamente lo asociaban con balal, palabra que en su idioma significaba “confundir” (ver com. Gen 11:9). Los gobernantes de Babilonia sin duda llamaron a su ciudad “puerta” de los dioses porque deseaban considerarla como el lugar donde los dioses se relacionaban con los hombres para dirigir los asuntos de la tierra (ver com. Jue 9:35; Rht 4:1; 1Rey 22:10; Jer 22:3); por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilónicos de que habían sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino (ver t. II, p. 161; PP 112; com. Gen 11:4). Babilonia fue fundada por Nimrod (ver com. Gen 10:10; Gen 11:1-9). La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafío de su voluntad (ver com. Gen 11:4-9), y su norte fue un monumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana, así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén (ver t, IV, pp. 28-32). Por esta razón, durante los tiempos del AT las dos ciudades simbolizaron, respectivamente las fuerzas del mal y del bien que obraban en el mundo. Los fundadores de Babilonia intentaron establecer un gobierno enteramente independiente de Dios, y si él no hubiese invertido, finalmente hubieran logrado desterrar la justicia de la tierra (PP 115; cf. com. Dan 4:17). Entonces Dios decidió que era necesario destruir la torre y esparcir a sus constructores (ver com. Gen 11:7-8). Después de un período de éxito transitorio siguió otro de más de mil años de decadencia y sujeción a otras naciones (ver t. I, pp. 144-145; t II, p. 94; com. Isa 13:1; Dan 2:37). Cuando Nabuconodosor II reconstruyó a Babilonia, ésta llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo (ver Nota Adicional de Dan. 4). Su plan de que su reino fuera universal y eterno (ver com. Dan 3:1; Dan 4:30), tuvo éxito hasta cierto grado, pues en esplendor y poder el nuevo Imperio Babilónico sobrepujó a sus predecesores (ver t. II, pp 94-96; com. Ap 2:38-38; Ap 4:30); sin embargo, también llegó a ser la orgullosa y cruel opresora (ver Ed 171). Conquistó al pueblo de Dios y puso en peligro el propósito divino para este pueblo. Pero Dios humilló a Nabuconodosor con una dramática serie de acontecimientos, y sometió su voluntad (ver t. IV, pp. 779-780). Pero sus sucesores se negaron a humillarse delante de Dios (Dan 5:18-22), y finalmente Babilonia fue pesada en las balanzas del cielo y hallada falta, y el reino fue “roto” por el decreto del Vigilante divino (ver com. Dan 5:26-28). Babilonia fue durante cierto tiempo la capital del Imperio Persa, pero fue destruida por Jerjes (cf. t. III, pp. 459-460). A través de los siglos la ciudad gradualmente fue perdiendo su esplendor e importancia, hasta que a fines del siglo I d. C. virtualmente dejó de existir (ver Isa 13:19; Ap 18:21). Desde la caída de la antigua Babilonia Satanás siempre ha procurado regir el mundo por medio de diferentes potencias, y probablemente lo hubiera logrado hace mucho de no ser por las repetidas intervenciones divinas (ver com. Dan 2:39-43). Su tentativa más audaz y que casi logró completo éxito fue hecha, sin duda, por medio del papado, especialmente durante la Edad Media (ver t. IV, p. 863; com. Dan 7:25). Pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de sus propósitos ( cf. Ap 12:5; Ap 12:8; Ap 12:16), y por eso las naciones nunca han podido “pegarse” 844 la una con la otra (ver com. Dan 2:43). El mal contiene el germen de la división; pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto período parecerá ser un completo éxito (ver com. Ap 16:13-14; Ap 16:16; Ap 17:12-14). A fines del siglo I d. C. los cristianos ya se referían a la ciudad y al Imperio Romano con el nombre críptico de Babilonia (ver com. 1Pe 5:13). En ese tiempo la ciudad de Babilonia, una vez esplendorosa, yacía en ruinas casi totalmente; era un lugar deshabitado, un verdadero símbolo de la suerte que le espera a la Babilonia espiritual de los últimos días. Los judíos sufrieron intensamente bajo la mano despiadada de Roma (ver t. V, pp. 70-71; t. VI, p. 89) así como habían sufrido bajo Babilonia, y los cristianos también sufrieron repetidas persecuciones a manos de Roma (ver t. VI, pp. 62-63, 85-86, 89). Por esto, tanto para los judíos como para los cristianos el nombre Babilonia llegó a ser un término apropiado y acusador para describir a la Roma imperial. El nombre “Babilonia” aparece con frecuencia como una clave en los primeros siglos del cristianismo, en la literatura judía y cristiana, para referirse a la ciudad de Roma y al Imperio Romano. Por ejemplo, el libro V de los Oráculos sibilinos, una obra judía seudoepigráfica que data de alrededor del 125 d.C. (ver t. V, p. 90), presenta algo que tiene el propósito de ser una profecía de la suerte de Roma, estrechamente paralela con la descripción de la Babilonia simbólica del Apocalipsis. Habla de Roma como de una “ciudad impía” que ama la “magia”, se deleita en “adulterios” y tiene “un corazón sanguinario y una mente impía”. El escritor observa que “muchos fieles santos de los hebreos han perecido” a manos de ella, y predice su desolación final: “En viudez te sentarás en tus riberas... Pero tú has dicho, soy única, y ninguno traerá sobre mí la ruina; pero ahora Dios... te destruirá a ti y a todos los tuyos” (líneas 162-179; cf. Ap 18:5-8). En 2 Baruc, otra obra seudoepigráfica del siglo I o II d. C., el nombre Babilonia se usa para referirse a Roma como lo hace el Apocalipsis (Ap 11:1-3). Y el escritor del Midrash Rabbah judío, en el comentario de Son 1:6, dice: “el lugar de Roma lo llamaron Babilonia”. Tertuliano, que vivió a fines del siglo II, declara específicamente que el término Babilonia se refiere en el Apocalipsis a la ciudad capital de la Roma imperial (Contra Marción iii. 13; Respuesta a los judíos 9; ver también Ireneo, Contra herejías v. 26. 1). “Edom” era otra designación en clave que aplicaban a Roma los judíos de los primeros tiempos del cristianismo (ver Midrash Rabbah, com. Son 1:6, p. 60; Talmud Makkoth 12ª). Por lo tanto, Babilonia ha sido reconocida literal y simbólicamente desde hace mucho como la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Babilonia, como se usa en el Apocalipsis, simboliza desde la antigüedad hasta el fin del tiempo a todas las organizaciones religiosas apóstatas madre de las rameras e hijas unidas y a sus caudillos aliados (ver com. Ap 17:5; Ap 18:24). Una comparación de los muchos pasajes del AT donde se exponen detalladamente los pecados y la suerte de la Babilonia literal, demuestra cuán apropiada es la aplicación figurada de este nombre (ver com. Isa 47:1; Jer 25:12; Jer 50:1; Ap 16:12-21; 17; 18; ver Nota Adicional del cap. 18). Un examen de éstos y otros pasajes revela también la importancia de un estudio cabal del AT respecto a la Babilonia literal como un marco histórico para comprender la importancia de los pasajes del NT que se refieren a la Babilonia simbólica. La gran ciudad Vaticano y sus aliados . El adjetivo “grande” se aplica a Babilonia en todo el libro de Apocalipsis (Ap 16:19; Ap 17:5; Ap 17:18; Ap 18:2; Ap 18:10; Ap 18:21). Beber. Símbolo que describe la aceptación de las falsas enseñanzas catecismo666 y la política de Babilonia. “Ha hecho beber a todas las naciones” sugiere que se emplea la fuerza. Elementos religiosos presionarán al Estado para que éste imponga sus decretos por la fuerza. Todas las naciones. Una descripción de los alcances universales de la apostasía. La sustitución de las leyes de Dios por leyes humanas y la sanción de decretos religiosos de parte del Estado, llegará a ser general (ver com. Ap 13:8; cf 2JT 373-374; 3JT 46, 143). Vino del furor. Esta figura tal vez proviene de Jer 25:15, donde se le ordenó a este profeta: “Toma... la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones”. Al ofrecer su vino a las diversas naciones, Babilonia no tiene el propósito de causar furor, pues ella afirma que el beber de su vino traerá paz a las naciones (ver com. Ap 13:12); sin embargo, beber de él traerá sobre las naciones la ira de Dios. Algunos sugieren que la palabra que se traduce “furor” (thumós) debe traducirse “pasión”. El 845 pasaje entonces podría traducirse: “ella ha hecho beber a todas las naciones del vino de su inmoralidad apasionada”. Pero en otros pasajes del Apocalipsis thumós parece tener el significado de “ira”, y “furor”, y es probable que aquí también deba adaptarse este significado. Fornicación. Simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el mundo, o entre la iglesia y el Estado. La iglesia debe estar casada con su Señor; pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a su legítimo marido, y mediante su nueva relación, comete fornicación espiritual. Cf. com. Eze 16:15; Stg 4:4. ]

[V.9-> Tercer ángel. Cf. Ap 14:6; Ap 14:8. Siguió. Ver com. Ap 14:8. Gran voz. Ver com. Ap 14:78. Si alguno. En griego equivale a “el que”. Adora. Gr. proskunéō (ver com. Ap 14:7). La bestia. La bestia descrita en el Ap 13:1-10 (ver el comentario respectivo). La segunda bestia ordena que los hombres adoren a la primera bestia (ver com. Ap 13:12). Debe notarse que esta amonestación tendrá aplicación después de que se haya curado la herida de muerte (ver comp. Ap 13:3), y se forme la imagen de la bestia (ver com. Ap 14:14), y la marca de la bestia llegue a ser un asunto de capital importancia (ver com. Ap 14:16). El mensaje del tercer ángel, como se predica actualmente, es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar, una advertencia que hará entender a todos los hombres qué es lo que está comprometido en la lucha que ha comenzado y qué los capacitará para hacer una elección inteligente. Y a su imagen. Ver com. Ap 13:14. La conjunción “y” identifica a los adoradores de la bestia con los de la imagen. Una conjunción adicional identifica a estos adoradores con los que reciben la marca. La bestia PAPADO y la imagen EEUU PROTESTANTISMO APOSTATA se unen en sus propósitos y prácticas, y en su exigencia de que los hombres reciban la marca de la bestia 666 CATECISMO . Por lo tanto, el que adore a la bestia, también adorará la imagen de la bestia y llevará su señal 666 Marca. Ver com. Ap 13:16. ]

[V.10-> Vino de la ira. O vino que es la ira. Los que beben del vino del furor de la fornicación de Babilonia CATECISMO 666 (Ap 14:8), beberán también del vino de la ira de Dios LAS PLAGAS EGIPTO APOCALIPSIS 16 Y FUEGO APOC 19:20,21 . La amonestación es evidente. Nadie tiene por qué entenderla mal. Vaciado. El verbo griego significa mezclar, especialmente vino con agua, o verter vino en la copa. Hay aquí un juego de palabras que se reproduce aproximadamente: “que ha sido mezclado sin mezcla”. Es decir, de la ira es puro LAS PLAGAS APOCALIPSIS Y FUEGO (COMO NOE CON AGUA) , sin dilución. La figura quizá provenga de Sal 75:8, donde el vino indudablemente está mezclado con especias para aumentar su poder embriagador. El cáliz de su ira. O “cáliz de su indignación”. Será atormentado. Gr. basanízō, “torturar”, “atormentar”, “afligir”. Compárese con el uso de basanízō en Mat 8:6; Mat 8:29; Mat 14:24 (“azotada”); 2Pe 2:8 (“afligía”). Las últimas siete plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen (Ap 16:2). Además, estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo final (Ap 20:5; Ap 20:11-15). No es claro a cuál fase del castigo se está refiriendo Juan; quizá a las dos, pues en ambas habrá tormento. La primera termina con la muerte cuando Jesús aparezca viniendo del cielo (ver com. Ap 19:19-21); la segunda, con la muerte eterna (ver com. Ap 20:14). Fuego y azufre. La figura quizá provenga de Isa 34:9-10 (ver el comentario respectivo). Cf. Gen 19:24 donde se mencionan fuego y azufre en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Delante de. Las plagas y la destrucción de los impíos después de los mil años acontecerán en esta tierra; pero en el segundo caso el campamento de los santos estará en la tierra. Cristo estará con su pueblo, y sin duda también habrá muchos ángeles. ]

[V.11-> Por los siglos de los siglos. Gr. eis aiōnas aiōnōn, literalmente “para siglos de siglos”. Esta expresión puede compararse con la frase eis ton aiōna, literalmente “para el siglo”, por lo general traducida “para siempre” (ver Mat 21:19; Mar 3:29; Luc 1:55; etc.), o con la frase eis tóus aiōnas, literalmente “para los siglos”, también por lo común traducida “para siempre” (Luc 1:33; Rom 1:25; Rom 11:36), o con el adjetivo aiōnios, literalmente “que dura por los siglos”, traducido muchas veces como “eterno” (Mat 18:8; Mat 19:16; Mat 19:29; Mat 25:41; Mat 25:46; etc.). Aiōnios (ver com. Mat 25:41), eis ton aiōna y eis tóus aiōnas no indican necesariamente una existencia eterna. Pero alguno podrá preguntarse: ¿Estas expresiones no significan a veces perpetuidad? Y si es así, la expresión compuesta eis aiōnas aiōnōn, ¿no debe significar “por los siglos 846 de los siglos”, una declaración más enfática de perpetuidad?. Esta expresión compuesta aparece e otros lugares como eís tóus to aiōnas tōn aiōnōn, literalmente “para los siglos de los siglos”, pero en cada caso se relaciona con Dios o con Cristo para expresar su existencia eterna. Sin embargo, este significado no se deriva de la expresión en sí, sino de aquello con lo que se relaciona. La expresión significa de por sí muchos siglos. Explicamos a continuación el significado que aquí se le da a la expresión compuesta ya mencionada. El asunto al cual se refiere es el tormento de los adoradores de la bestia en un lago de fuego y azufre. La vida humana en un medio tal sería sumamente breve, pero si se usa la expresión eis ton aiōna, “por el siglo”, es posible concluir que el castigo sólo será momentáneo. La expresión compuesta demuestra que el tormento será por cierto período, pero, por supuesto, no interminable. Esto es evidente por otros pasajes de las Escrituras que demuestran que la suerte final de los impíos será el aniquilamiento total (Mat 10:28; Ap 20:14). La figura del humo que sube para siempre sin duda proviene de Isa 34:10, donde se describe la desolación de Edom. El antiguo profeta no vio en visión fuegos interminables porque después de la conflagración, de la cual dice “perpetuamente subirá su humo”, la tierra se convierte en un desierto de desolación habitado por animales salvajes (Ap 14:10-15). Lo que la figura denota es completa destrucción. Ver com. Mal 4:1. Reposo. Gr. anápausis, “cesación”, “descanso”, “refrigerio”. El significado es que el castigo será continuo hasta que sobrevenga la muerte. De día ni de noche. Las horas no cuentan; el tormento es continuo. Adoran a la bestia papado 666. Se repite la identificación (cf. Ap 14:9) quizá para añadir énfasis. El tercer ángel proclama una amenaza sumamente terrible. Los habitantes de la tierra no tendrán excusa si “adoran a la bestia y a su imagen catecismo LAUDATO si cambio climático COP25,26 666”. Deben dedicar todos sus esfuerzos para descubrir la identidad de la bestia papado , su imagen EEUU y su señal DOMINGO SANTIFICAR LAS FIESTAS DOMINGO , y conocer sus artificios y procedimientos. ]

|

|

|

|

Réponse |

Message 231 de 315 de ce thème |

|

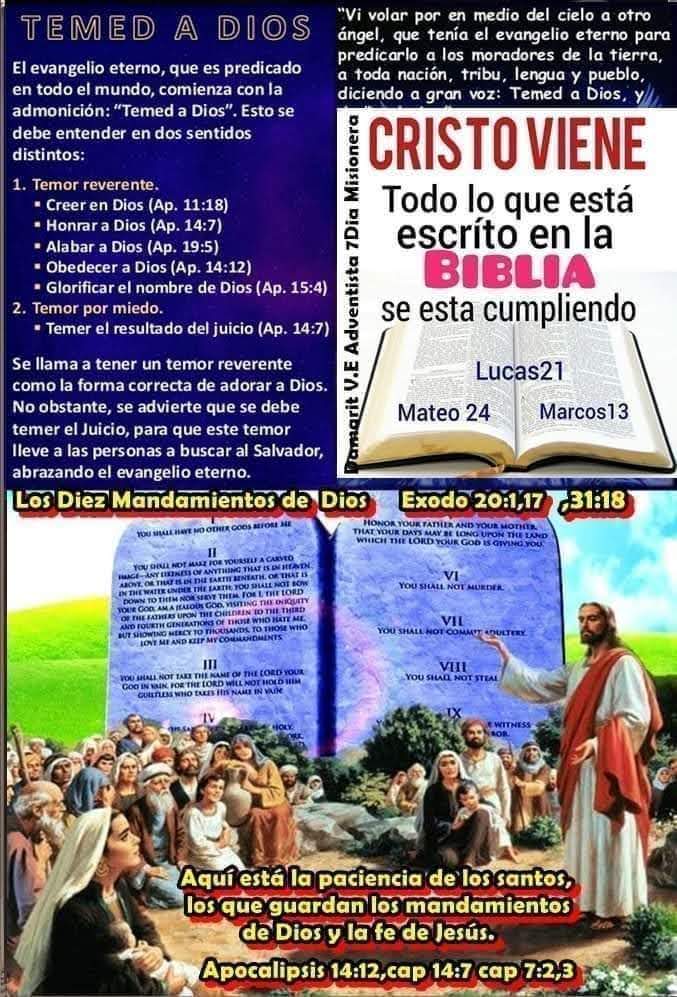

ANTES DEL REGRESO DE CRISTO Y CUANDO COMIENCEN A CAER LAS PLAGAS DEL APOCALIPSIS A ESTE MUNDO EL ANTICRISTO PAPADO BABILONIA SU ORGANISACION POLITICA RELIGIOSA MUNDIAL CONTRA LA SANTA BIBLIA ,EL SABADO SEPTIMO DIA CONTRA SU SANTA LEY DEL SINAI Y CONTRA SU PUEBLO QUE ESTARA SELLADO VIVIENDO EN EL MUNDO SIN LAS PLAGAS DEL APOCALIPSIS .

Daniel 7-> Ver. 25 25 proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo.

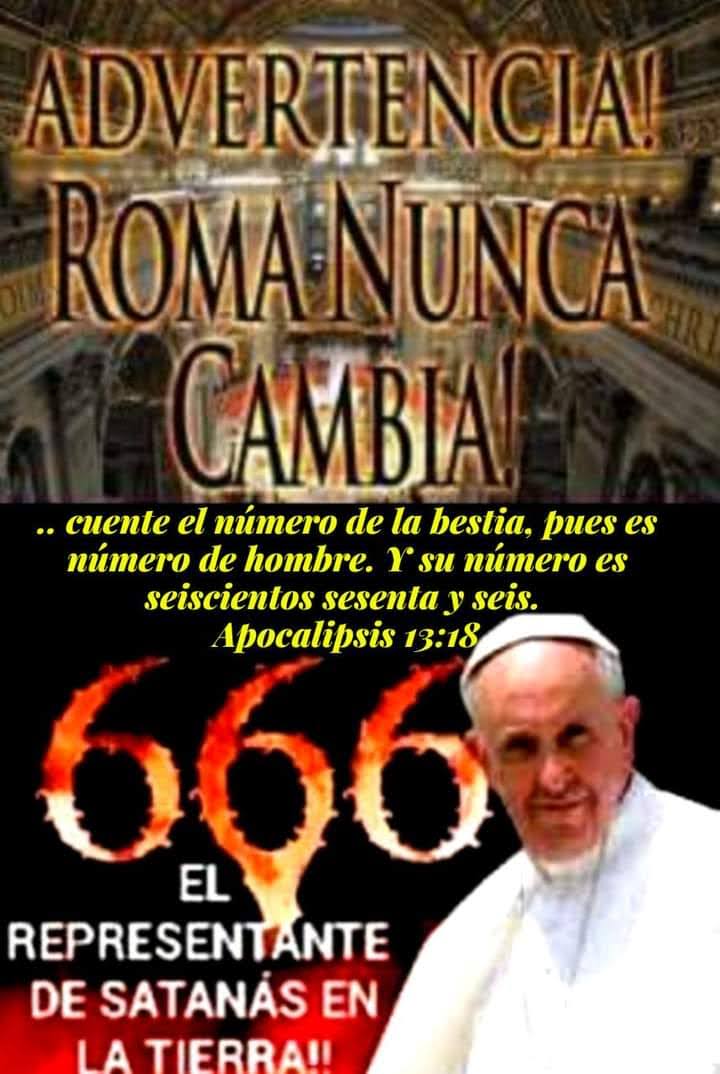

[V.25-> Hablará palabras PAPADO SANTO

PADRE SUMO PONTÍFICE VICARIO DE CRISTO . Arameo millin (singular millah), simplemente, “palabras”. La expresión “grandes cosas” (Dan 7:8; Dan 7:20) es una traducción del vocablo arameo rabreban. Millah se traduce “asunto” en Dan 2:5; Dan 2:8; Dan 2:10-11; Dan 2:23; Dan 5:15; Dan 5:26; Dan 7:1; “palabra” en los Dan 4:31; Dan 4:33; Dan 5:10; Dan 7:11; Dan 7:25; Dan 7:28; “edicto” en 3:28; 6:12 y “respuesta” en 2:9. Contra. Arameo letsad. Si bien tsad significa “lado”, letsad no significa, como se esperaría, “al lado”, sino “contra”. Pero aquí parecería significar además “ponerse en lugar de”. Al oponerse al Altísimo , el cuerno pequeño pretendería ser igual a Dios PAPADO (ver com. 2Ts 2:4; cf. Isa 14:12-14). La literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemas del papado. Ejemplos típicos son los siguientes tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico del siglo XVIII: “El papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso, que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios... ”El papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de la regiones inferiores... ”El papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder, a él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no sólo del reino terrenal sino también del reino celestial... ”El papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aun las leyes divinas... ”El papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. ”Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo, y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe” (traducción de Lucio Ferraris, “Papa II”,Prompta Bibliotheca, t. VI, pp. 25-29). Quebrantará. O, “desgastará”. Esto se describe antes con las palabras, “este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía” (Dan 7:21). La frase describe una persecución continua e implacable. El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Lo siguiente está tomado de The Catholic Encyclopedia: ”En la bula ‘Ad exstirpanda’ (1252), Inocencio IV dice: ‘Cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante, o la Inquisición, el podestá o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de cinco días’... Ni podía quedar duda alguna en cuanto a cuáles disposiciones civiles se indicaban, porque los pasajes que ordenaban quemar a los herejes impenitentes en la hoguera encarcelados desterrados o como esclavos estaban incluidos en los decretos papales de las constituciones imperiales ‘Commissis nobis’ e ‘lnconsutibilem tunicam’. La bula antes mencionada ‘Ad exstirpanda’ permaneció de allí en adelante como documento fundamental de la Inquisición, renovada o puesta nuevamente en vigencia por varios papas, Alejandro IV (1254-61), Clemente IV (1265-68), Nicolás IV (1288-92), Bonifacio VIll (1-1303) y otros. Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera” (Joseph Blötzer, art. “Inquisition”, t. VIII, p. 34). Pensará. Arameo sebar, “procurar”, “intentar”. Se indica un esfuerzo premeditado (CS 499-500). Tiempos. Arameo zimnin (singular, zeman), término que indica tiempo fijo, como en los Dan 3:7-8; Dan 4:36; Dan 6:10; Dan 6:13, o un lapso como en los Dan 2:16; Dan 7:12. En el Dan 2:21 se da una sugestión en cuanto al significado de la expresión “cambiar los tiempos’. Allí se usan juntas otra vez las mismas palabras arameas que significan “mudar” y “tiempos”. Sin embargo, en ese pasaje Daniel dice que es Dios quien tiene la autoridad de mudar los tiempos. Es Dios quien rige el destino de las naciones. Es él quien “quita reyes, y pone reyes” (Dan 2:21). “En la palabra de Dios contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los instrumentos del Ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios” (Ed 169). Es también Dios quien determina el “tiempo” (arameo zeman) cuando los santos poseerán el reino (Dan 7:22). El esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de la historia humana. La ley. Arameo dath, palabra usada para referirse tanto a la ley humana (Dan 2:9; Dan 2:13; Dan 2:15; Dan 6:8; Dan 6:12; Dan 6:15) como a la divina (Esd 7:12; Esd 7:14; Esd 7:21; Esd 7:25-26). Es evidente que aquí se hace referencia a la ley divina, ya que la ley humana puede ser cambiada según la voluntad de la autoridad civil, y tales cambios difícilmente podrían ser el tema de la profecía. Al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana cuando fueron introducidas numerosas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. El cambio más audaz corresponde al día de descanso semanal. La iglesia apóstata admite sin ambages que es responsable de la introducción del descanso dominical, y pretende que tiene el derecho de hacer tales cambios (CS 499-500). Un catecismo autorizado para sacerdotes dice: “La Iglesia de Dios [es decir, la Iglesia Católica] en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al ‘día del Señor’ “ (Cathechism of the Council of Trent, traducción de Donovan, Ed. 1829, p. 358). Este catecismo fue escrito por orden del gran Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. Durante los tiempos del NT los cristianos observaron el sábado, séptimo día de la semana (ver com. Hch 17:2). “ transición del sábado al domingo fue un proceso gradual que comenzó antes de 150 d. C. y continuó durante unos tres siglos. Las primeras referencias históricas que tenemos en cuanto a la observancia del domingo por profesos cristianos aparecen en la Epístola de Bernabé (cap. 15) y en la Primera apología de Justino Mártir (cap. 67), obras que datan aproximadamente del 150 d. C. Ambas condenan la observancia del sábado e instan a observar el domingo. Las primeras referencias auténticas al domingo como “día del Señor” proceden de fines del siglo II y provienen del llamado Evangelio según San Pedro y de Clemente de Alejandría (Misceláneas, v. 14). Antes de la revolución judía instigada por Barcoquebas en 132-135 d. C.,, el Imperio Romano reconocía al judaísmo como una religión legal y al cristianismo como una secta judía. Pero como resultado de esa revolución los judíos y el judaísmo se desprestigiaron. Para evitar la persecución que siguió, de allí en adelante los cristianos trataron por todos los medios posibles de dejar en claro que no eran judíos. Las repetidas referencias que hacen los escritores cristianos de los tres siglos siguientes a la observancia del sábado como una práctica “judaizante”, junto con el hecho de que no hay referencia histórica de la observancia cristiana del domingo como día sagrado antes de la revolución judía, indican el período comprendido entre los años 135-150 como el tiempo cuando los cristianos empezaron a atribuirle santidad de día de reposo al primer día de la semana. Sin embargo, la observancia del domingo no reemplazó inmediatamente a la del sábado sino que la acompañó y completó. Durante varios siglos los cristianos observaron ambos días. Por ejemplo, a comienzos del siglo III, Tertuliano observó que Cristo no había anulado el sábado. Un poco más tarde, en las Constituciones apostólicas, libro apócrifo, (ii. 36) se amonestaba a los cristianos a “guardar el sábado y la fiesta del día del Señor”. A principios del siglo IV el domingo había alcanzado una clara preferencia oficial sobre el sábado. En su Comentario sobre el Salmo 92 Eusebio, principal historiador eclesiástico de esa época, escribió: “Todas aquellas cosas que era deber hacer en el sábado, las hemos transferido al día del Señor, como que le pertenecen de manera más apropiada, porque este día tiene preferencia y ocupa el primer lugar y es más honorable que el sábado judío”. La primera acción oficial de la Iglesia Católica que expresa preferencia por el día domingo fue tomada en el Concilio de Laodicea (c. 364 d. C.). El canon 29 de ese concilio estipula que “los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino, que han de trabajar ese día; pero honrarán de especial manera el día del Señor, y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo”. Este concilio dispuso que hubiera culto en el día sábado, pero designó a ese día como día laborable. Es digno de notarse que ésta, la primera ley eclesiástica que ordena la observancia del domingo, especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado. Además, la rígida prohibición de la observancia del sábado es una evidencia de que muchos estaban todavía ‘judaizando’ en ese día. En realidad, los escritores cristianos de los siglos IV y V con frecuencia amonestan a sus correligionarios en contra de esa práctica. Por ejemplo, alrededor del año 400, Crisóstomo observa que muchos guardaban aún el sábado a la manera judía y estaban así judaizando. Los registros de la época también revelan que las iglesias de Alejandría y Roma fueron las principales en fomentar la observancia del domingo. Por 440 d. C. el historiador eclesiástico Sócrates escribió que “aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios cada semana en sábado, sin embargo los cristianos de Alejandría y Roma, por una antigua tradición, han dejado de hacer esto” (Ecclesiastical History v. 22). Alrededor de la misma fecha Sozomenos (o Sozomeno) escribió que “la gente de Constantinopla, y de casi todas partes, se reúne en el sábado, tanto como en el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma ni en Alejandría”. Hay pues tres hechos claros: (1) El concepto de la santidad del domingo entre los cristianos se originó, principalmente, en su esfuerzo de evitar prácticas que los identificaran con los judíos, y provocaran así persecución.ASI COMO HITLER (2) La iglesia de Roma PAPADO desde muy antiguo fomentó una preferencia por el domingo SANTIFICAR LAS FIESTAS CATECISMO CONSTANTINO ; y la creciente importancia que se le dio al domingo en la iglesia primitiva, a expensas del sábado, siguió muy de cerca al crecimiento gradual del poder de Roma. (3) Finalmente, la influencia romana prevaleció para hacer que la observancia del domingo fuese motivo de una ley eclesiástica, en la misma forma en que prevaleció para establecer otras FORMAR EL CATECISMO DISTITUYENDO LA SANTA BIBLIA prácticas tales como la adoración de María, la veneración de los santos y de los ángeles, el uso de imágenes y las oraciones por los muertos. La santidad del domingo descansa sobre la misma base que esas otras prácticas que no se encuentran en las Escrituras, y que fueron introducidas en la iglesia por el obispo de Roma PAPADO . Hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. La palabra aramea ‘iddan, que aquí se traduce “tiempo”, aparece también en el Dan 4:16; Dan 4:23; Dan 4:25; Dan 4:32. En estos pasajes la palabra ‘iddan indudablemente significa “un año” (ver com. Dan 4:16). La palabra que se traduce “tiempos”, que también proviene de ‘iddan, era puntuada por los masoretas como plural, pero los eruditos generalmente están de acuerdo en que debiera puntuarse como dual, indicando así “dos tiempos”. La palabra que se traduce “medio”, pelag puede también traducirse “mitad’. Por eso, es más aceptable la traducción de la Versión Moderna: ‘Un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de un tiempo”. Al comparar este pasaje con profecías paralelas que se refieren al mismo período, pero designándolo de otras maneras, podemos calcular el total del tiempo implicado. En Ap 12:14 se denomina a este período “un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo”. Un poco antes, en Ap 12:6, se hace 860 referencia al mismo período al decir “mil doscientos sesenta días”. En Ap 11:2-3 la expresión “mil doscientos sesenta días” equivale a “cuarenta y dos meses”. Así queda claro que un período de tres tiempos y medio corresponde con 42 meses, que a su vez son representados como 1.260 días, y que un “tiempo” equivale a 12 meses o 360 días. Este período puede llamarse un año profético. Sin embargo, no debe confundirse un año profético de 360 días ó 12 meses de 30 días cada uno con el año judío, que era un año lunar de extensión variable (tenía meses de 29 y de 30 días), ni con el calendario solar de 365 días (ver t. 11, pp. 114-115). Un año profético significa 360 días proféticos, pero un día profético representa un año solar. Esta distinción puede explicarse así: Un año profético de 360 días no es literal sino simbólico. Por eso sus 360 días son proféticos, no literales. Según el principio de día por año, ilustrado en Num 14:34 y Eze 4:6, un día en profecía simbólica representa un año literal. Así un año profético, o “tiempo”, simboliza 360 años naturales, literales, y de la misma manera un período de 1.260 ó 2.300 o de cualquier otra cantidad de días proféticos representa la misma cantidad de años literales (es decir, años solares completos, marcados por las estaciones que son controladas por el sol). Aunque el número de días de cada año lunar era variable, el calendario judío se corregía con la adición ocasional de un mes extra (ver t. II, pp. 106-107), de modo que para los escritores bíblicos -al igual que para nosotros- una larga serie de años siempre era igual al mismo número de años solares naturales. En cuanto a la aplicación histórica del principio de día por año ver pp. 41-80. La validez del principio de día por año ha sido demostrada por el cumplimiento preciso de varias profecías calculadas por este método, en particular la de los 1.260 días y la de las 70 semanas. Un período de tres años y medio contados en forma literal es completamente exiguo para cumplir los requisitos de las profecías de 1.260 días con relación al papado. Pero cuando, de acuerdo con el principio de día por año, el período se extiende a 1.260 años, la profecía tiene un cumplimiento excepcional. En julio de 1790, treinta obispos católicos se presentaron ante los que encabezaban el gobierno revolucionario de Francia para protestar por la legislación que independizaba al clero francés de la jurisdicción del papa y lo hacía responsable directamente ante el gobierno. Preguntaron si los dirigentes de la revolución iban a dejar libres a todas las religiones “excepto aquella que fue una vez suprema, que fue mantenida por la piedad de nuestros padres y por todas las leyes del Estado y ha sido por mil doscientos años la religión nacional” (A. Aulard, Christianity and the French Revolution, p. 70). El período profético del cuerno pequeño comenzó en 538 d. C., cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma, y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano de 533, y aumentar de allí en adelante la autoridad de la “Santa Sede” (ver com. Dan 7:8). Exactamente 1.260 años más tarde (1798) las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al papa a merced del gobierno revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la república, y que “hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de unidad de la iglesia romana, y depende de Ud., que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, alcanzar esa meta si lo considera factible” (Id., p. 158). En respuesta a esas instrucciones y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. El derrocamiento del papado en 1798 marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva, y también la conclusión del período profético de los 1.260 años. Ver la Nota Adicional al fin de este capítulo, donde hay un bosquejo más completo del surgimiento y la decadencia del papado. ]Daniel 7-> Ver. 26

.26-> Se sentará el juez Cristo . Ver com. Dan 7:9-11. El veredicto será sentencia de muerte para el papado. Este poder papado continuará su guerra contra los santos de la ley del Sinaí hasta el mismo fin del regreso de Cristo . Entonces su dominio sobre ellos será quitado para siempre, y será exterminado el papado . ] Apocalipsis 13:17 y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre.

18 ¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de la Bestia; pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666.

Apocalipsis (de Juan) 13-> Ver. 17

[V.17-> Comprar ni vender. Esta drástica medida será tomada en un esfuerzo por obtener el cumplimiento de los dictados de la imagen; pero no será eficaz (ver com. Ap 14:1; Ap 14:12). Esta medida sin duda traerá consigo el decreto de muerte (ver com. Ap 13:15). La marca. Ver com. Ap 13:16. O el nombre. La evidencia textual establece (cf. p. 10) la omisión de la conjunción “o”. Si se omite, la frase “el nombre de la bestia” estará en aposición con la palabra “marca”. El pasaje entonces podría decir: “la marca: el nombre de la bestia” (BA). Esto significaría que la marca que vio Juan en visión era el nombre de la bestia. Esta relación puede compararse con el sello de Dios que se coloca en la frente de los santos (Ap 7:2), con respecto a los cuales Juan declaró más tarde: tenían “el nombre... de su Padre escrito en la frente” (Ap 14:1). CE Ap 14:11. Sin embargo, la conjunción “o” aparece en el P47, el más antiguo manuscrito griego que se conoce del Apocalipsis. En tal caso, las frases “la marca”, “el nombre de la bestia” y “el número de su nombre” unidas por la palabra “o” pueden indicar grados de afiliación con la bestia o su imagen; pero Dios condena esta unión en cualquier grado que sea (Ap 14:9-11). Número de su nombre. Ver com. Ap 13:18. ]

Apocalipsis (de Juan) 13-> Ver. 18

[V.18-> Aquí hay sabiduría. Compárese con la frase “para la mente que tenga sabiduría” (Ap 17:9). La sabiduría que aquí se alaba es sin duda a la cual se refiere Pablo en Efe 1:17. Los seres humanos pueden comprender los misterios de la Palabra de Dios únicamente por medio de la iluminación divina (1Co 2:14). Entendimiento. O “inteligencia”. Los que deseen saber el significado del número misterioso, podrán entenderlo. Cuente. O “calcule”. Número de la bestia. Debe notarse que la bestia ya ha sido plenamente identificada (ver com. Ap 13:1-10). El número proporciona una evidencia que confirma esta identificación. Desde los comienzos del cristianismo se ha debatido mucho el significado del número 666. Uno de los primeros en escribir sobre el tema fue Ireneo (c. 130-202). Identificó a la bestia como el anticristo. Creía que los valores numéricos de las letras de su nombre sumarían 666, y sugirió como muy probable el nombre Teitan el cual a veces se consideraba divino. También sugirió, pero como mucho menos probable, el nombre Latéinos, que era el nombre del último reino de los cuatro que vio Daniel. Pero al mismo tiempo previno que “es por lo tanto más seguro y menos peligroso esperar el cumplimiento de la profecía, que hacer conjeturas y buscar aquí y allí nombres que puedan presentarse pues pueden encontrarse muchos nombres que poseen el número mencionado” (Contra herejías v. 30. 3). El número 666 se ha aplicado a numerosas figuras políticas de la historia desde los días de Ireneo. Pero debe notarse que como la bestia ya ha sido identificada, el número -sea cual fuere su significado- debe tener relación con ese poder; de lo contrario, no habría razón válida para que el ángel diese a Juan en este momento de la narración profética la información contenida en el Ap 13:18. Una interpretación que se divulgó en el período siguiente a la Reforma, fue que 666 representa o equivale a Vicarius Filii Dei, que significa “vicario del Hijo de Dios”, uno de los títulos del papa de Roma. El valor numérico de las letras que componen este título suma, como sigue, 666 V 5 I 1 C 100 A ---- R ---- I 1 V (U=V) 5 S ---- F ---- I 1 L 50 I 1 I 1 D 500 E ---- I 1 666 Esta interpretación está basada en la identificación del papa como el anticristo, concepto que se expuso claramente en la Reforma. El principal expositor de esta interpretación fue Andreas Helwig (c. 1572-1643; ver L. E. Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, t. 2, pp. 605-608). Desde los días de 338 Helwig muchos han adoptado esta interpretación. Como este Comentario identifica a la bestia como el papado, también acepta este punto de vista como el mejor que se ha presentado hasta ahora, aunque reconoce que en el criptograma puede implicarse más de lo que contiene esta interpretación. En cuanto al título Vicarius Filii Dei, la revista católica Our Sunday Visitor, del 18 de abril de 1915, informó en respuesta a la pregunta: “¿Cuáles son las letras que se supone que están en la corona del papa, y qué significan, si es que tienen significado?” Respuesta: “Las letras grabadas en la mitra del papa son éstas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan Vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la iglesia, que es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible” (p. 3). La edición de la misma revista del 15 de noviembre de 1914, admitía que los números latinos sumados daban un total de 666, pero añadía que muchos otros nombres también dan ese total. En el número del 3 de agosto de 1941, p. 7, nuevamente se trató el tema Vicarius Filii Dei, y se afirmó que ese título no está escrito en la tiara del papa. La tiara, se afirmaba, no lleva inscripción alguna (p.7). La Catholic Encyclopedia distingue entre mitra y tiara. Describe la tiara como un ornamento que no es litúrgico, y la mitra, como uno que se usa para ceremonias litúrgicas. Si la inscripción Vicarius Filii Dei aparece en la tiara o en la mitra, no tiene verdadera importancia. Se admite que el título se aplica al papa, y eso es suficiente para los propósitos de la profecía. Número de hombre. La bestia representa una organización humana. Seiscientos sesenta y seis. Si bien algunos , la evidencia textual tiende a confirmar el número 666 CATECISMO SANTIFICAR LAS FIESTAS DOMINGO . ]

|

|

|

|

Réponse |

Message 232 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 233 de 315 de ce thème |

|

| .Se sentará el juez Cristo en su segunda venida . Ver com. Dan 7:9-11. El veredicto será sentencia de muerte para el papado POR EL PECADO QUE ELLA HACE EN SU CATECISMO SU VINO DE FORNICACION APOC 17:2 18:1,2 . Apoc 17:1 Entonces vino uno de los siete Angeles que llevaban las siete copas y me habló: «Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre Ramera VATICANO PAPADO , que se sienta sobre grandes aguas, con las plagas Apoc 16 Este poder continuará su guerra contra los santos con la inquisición contra el pueblo de la ley del Sinaí y su santo sábado séptimo día Apoc 17:6cap 18:24cap 13:7,vers15 hasta el mismo fin. Entonces su dominio sobre ellos será quitado para siempre, y será exterminado. LOS DESASTRES TERREMOTOS GUERRA INUNDACIONES CRIMENES INCENDIOS Bolas DE FUEGO QUE CAEN DEL CIELO DE ESTE MUNDO VIENEN POR OBEDECER EL DOMINGO POR EL PECADO DEL MUNDO EL CATECISMO POR UNIRCE AL PAPADO LGTB, POR CAMBIO DE SEXO .POR OBEDECER EL DOMINGO SANTIFICAR LAS FIESTAS CATECISMO LA MARCA DE LA BESTIA PAPADO LAUDATO SI CAMBIO CLIMATICO COP25,26 OBEDECER EL DOMINGO DEL PAPADO POR OBEDECER AL PAPADO POR DESOBEDECER LA LEY DEL SINAI SABADO SEPTIMO DIA SELLO DE CRISTO ESCRITO CON EL DEDO DE DIOS EXODO 20:2,17EXODO 31:12,18 GENESIS 1:1GENESIS 2:1,4. APOC 7:2,3APOC 14:7CAP 14:12,CAP 15:2. . LA MARCA DE LA BESTIA APOC 13CAP 14:8,11CAP 16CAP 17:8CAP 19:20,21 . LA MARCA DE LA BESTIA EN SI ES EL CATECISMO POR ESO EL CATECISMO NO ADVIERTE DE LA MARCA DE LA BESTIA MARCA DE LA MUERTE ETERNA 666 DOMINGO ,SABADO SEPTIMO DIA SELLO DE CRISTO...AVERIGUELO CON LA SANTA BIBLIA LOS PERDIDOS Apoc 19:20 Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta - el que había realizado al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen - los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. LOS SALVOS CON CRISTO Apoc 15:2 2 Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la Bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios.EN EL CATECISMO NO APARECE LA MARCA DE LA BESTIA POR QUE EL CATECISMO ES LA MARCA DE LA BESTIA . A principios del siglo IV el emperador Constantino PRIMER PAPA expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos; pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento sábado séptimo día Dios de la creación Génesis 1:1Genesis 2:1,4,ADAN Y EVA NO ERAN JUDIOS.APOC 14:7,14:12SABADO SEPTIMO DIA LEY DEL SINAI EN EL APOCALIPSIS SELLO DE DIOS 7:2,3.LA MISA CATECISMO ES 666 LA MARCA DE LA BESTIA SANTIFICAR LAS FIESTAS DOMINGO.

|

|

|

|

Réponse |

Message 234 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 235 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 236 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 237 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 238 de 315 de ce thème |

|

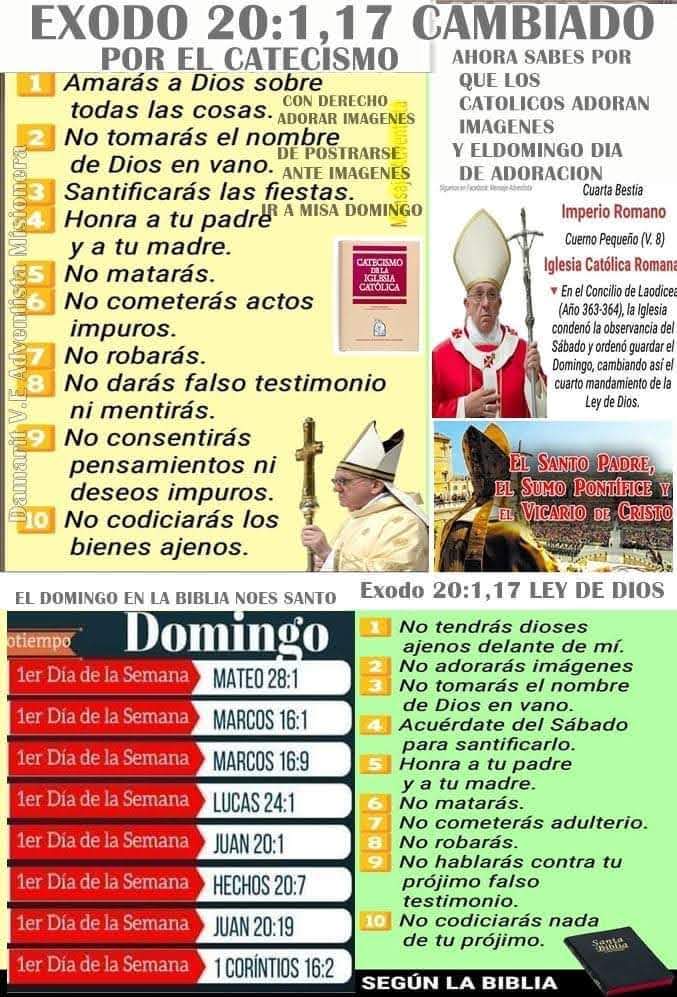

Pero antes que llegue ese día antes del regreso de Cristo , Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder. Siempre proveyó hombres que anunciaran los juicios venideros. Algunos creyeron el aviso y obedecieron la palabra de Dios. Estos escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos.

Antes de destruír el mundo con el diluvio, mandó Dios a Noé: “Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto a ti justo delante de mí.” Génesis 7:1. Noé obedeció y fué salvo.

Antes de la destrucción de Sodoma los ángeles le trajeron a Lot este mensaje: “¡Levantaos, salid de este lugar; que Jehová va a destruír esta ciudad!” Génesis 19:14. Lot prestó oídos al aviso y fué salvo.

Del mismo modo se nos anuncia hoy la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de caer sobre el mundo, y todos los que presten oídos al aviso serán salvados Cristo advierte de la marca de la Bestia y su imagen Apoc 13cap14:8,11cap 16cap 17:8 CAP 18 LA MARCA DE LA BESTIA CATECISMO SANTIFICAR LAS FIESTAS DOMINGO LAUDATO SI para muerte eterna y las plagas que caerán sobre los que decidieron obtener la marca de la Bestia los impíos y los que tendrán el sello de Cristo los justos para vida eterna Apoc 7:2cap 14:7cp 14:12 SOLO CRISTO Y LA SANTA BIBLIA SU LEY DEL SINAI SABADO SEPTIMO DIA . Al contemplar a Cristo en su venida, exclamarán los justos: “¡He aquí, éste es nuestro Dios; le hemos esperado, y él nos salvará!” Isaías 25:9..

|

|

|

|

Réponse |

Message 239 de 315 de ce thème |

|

|

|

|

Réponse |

Message 240 de 315 de ce thème |

|

|

|

Premier Premier

Précédent

226 a 240 de 315

Suivant Précédent

226 a 240 de 315

Suivant Dernier

Dernier

|