|

|

|

Los mexicas —llamados también aztecas— fueron un pueblo indígena de filiación nahuatl que tras una larga peregrinación fundó México-Tenochtitlán. Hacia el siglo XV esta ciudad se convirtió en el centro de uno de los Estados más extensos que conoció la Mesoamérica precolombina.

Los mexicas procedían, según parece, de un lugar llamado Aztatlán o Aztlán, que según varias leyendas significa "lugar de garzas", por lo cual se les conoce mejor bajo el nombre de aztatecas o aztecas, aun cuando ellos preferían denominarse culhuas-mexicas.

Se dice que Aztatlán estaba situado en una isla de la laguna de Mexcaltitlán en la costa de Nayarit y que el grupo salió de ahí entre el 890 y el 1111, atravesaron primero algunas regiones del norte de Jalisco y después, siguiendo el curso del río Lerma, partes de Guanajuato y Michoacán. Realizaron un largo peregrinaje por diversos lugares hasta que, entre 1273 y 1276, se establecieron en Chapultépec.

En realidad, hasta su llegada a Chapultépec, los mexicas sólo permanecían, en calidad de "temporeros” o “paracaidistas", unos años en cada lugar por donde pasaban, pues todas las tierras estaban ocupadas y nadie les quería como vecinos por ser muy pendencieros, practicar formas crueles de sacrificios humanos, y tener la costumbre de robarse a las mujeres casadas.

En Chapultépec, sitio estratégico de fácil defensa, se sintieron al fin seguros y desde allí comenzaron a merodear por los lugares próximos, haciéndose, como siempre, odiosos a sus vecinos. Estos, cansados de soportarlos, formaron una coalición con casi todos los señoríos del Valle de México, encabezados por el de Xaltocan y, en 1319, lograron derrotar a los aztecas gracias a una estratagema urdida por los tepanecas: éstos les hicieron creer que necesitaban su ayuda militar para combatir a los de Culhuacan. Así lograron que salieran de Chapultépec todos los guerreros quedando sólo los ancianos, las mujeres y los niños, a quienes fácilmente pudieron aprisionar.

|

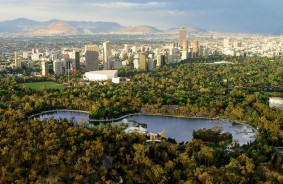

| Vista del actual lago de Chapultépec, en Ciudad de México. |

Desmoralizados, los mexicas fueron vencidos por los culhuas y quedaron como sus cautivos o siervos, confinados en Tizapan, lugar poblado de serpientes. Los de Culhuacan esperaban que éstas hiciesen perecer a muchos de los prisioneros, pero resultó que los mexicas consiguieron exterminarlas.

Más tarde, los culhuas, que sostenían una ardua lucha contra los xochimilcas, utilizaron a los mexicas como soldados mercenarios para vencer a sus enemigos y les ofrecieron la libertad a cambio de 8.000 prisioneros xochimilcas. Por ser reducido el grupo mexica y no poder conducir hasta Culhuacan a los 8.000 prisioneros, se contentaron con cortarles las orejas y llevar éstas, en sacos, a Coxcoxtli, señor de Culhuacan, el cual, horrorizado, les concedió la libertad y les permitió establecerse en Mexicatzingo.

Edificaron allí de inmediato un templo en honor a Huitzillopochtli y pidieron a Coxcoxtli una hija "para tenerla como una reina y venerarla como una diosa". Sin saber que los mexicas se proponían desollarla, el señor culhua accedió e incluso aceptó la invitación que le hicieron para que él mismo fuera a reverenciarla. Cuando se percató de lo que habían hecho se enfureció e hizo que sus súbditos persiguiesen sin tregua a los mexicas y los arrojaran a los carrizales que había a orillas del lago, en donde encontraron refugio en un islote abandonado.

Fundación de Tenochtitlán

|

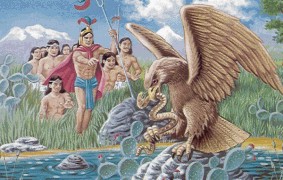

| Señal divina para asentarse. |

En aquel islote fue donde, según la historia, vieron la señal expuesta por Huitzillopochtli: el águila devorando una serpiente sobre un nopal y empezaron a edificar Tenochtitlán en 1345. Doce años después otro grupo mexica se estableció en un islote contiguo, fundando Tlatelolco en 1357. Hacia 1371, ambos grupos alcanzaron el rango de señoríos Tlatelolco y Tenochtitlán.

Más tarde, luego de innumerables guerras tribales, aliados ahora con el señor tepaneca de Tlacopan (conocida luego como Tacuba), tuvieron que continuar luchando contra varios señoríos que habían formado parte de aquel imperio, y por eso les fue preciso llevar al cabo numerosas conquistas como la de Xochimilco en 1430 y la de Tetzcoco en 1431.

Así fue como, en 1434, se constituyó una Triple Alianza integrada por los señores de Tetzcoco, de Tenochtitlán y de Tlacopan (Tacuba) que, de común acuerdo, se repartieron los territorios hasta entonces sojuzgados y establecieron además el convenio de que los señoríos que posteriormente dominasen deberían pagarles tributo: dos quintas partes a Tetzcoco, otras tantas a Tenochtitlán y sólo una a Tacuba.

|

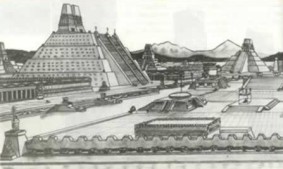

| Tenochtitlán. |

Merced a estas alianzas con pueblos de la cuenca lacustre del valle de México los mexicas sometieron a varios pueblos indígenas y ocuparon el centro y el sur del territorio actual de México.

Después de la formación de la triple alianza, el modelo político del Estado Mexica se asentó definitivamente como una monarquía electiva. Un consejo se encargaba de elegir al emperador, al cual se le daban facultades absolutas y sin restricción. Sin embargo, se sospecha que un emperador, Tizoc, fue envenenado por el consejo, por ser considerado inepto y débil.

Las conquistas de los mexicas duraron cuarenta años. Tenían su propio calendario, este consistía en una piedra tallada de 1,2 metros de ancho y 3,6 de diámetro y pesaba más de 24 toneladas. El calendario tenía 20 días, también se podía ver el día del fin del mundo, los huracanes, “fuegos” que era cuando un volcán hacia erupción, las lluvias, el dios sol y el universo.

Para los mexicas la capital del imperio no solo era el centro del imperio, sino también del mundo, y en su corazón se hallaba el recinto sagrado donde se celebraban diariamente sus sangrientos rituales.

|

| Calendario azteca. |

A la llegada de los españoles, los mexicas mantenían relaciones de tensión tanto con sus aliados como con los pueblos sometidos, a los que se les imponían fuertes cargas tributarias.

Esta situación fue aprovechada por los recién llegados en 1519, que rápidamente establecieron alianzas con los zempoaltecas y los tlaxcaltecas. El fin del Estado mexica ocurrió en 1521, con la derrota final de Tenochtitlán a manos de los españoles.

Tenochtitlán estaba ubicado en la zona lacustre de la cuenca de México, sobre un islote al occidente del lago de Texcoco.

La extensión geográfica del estado mexica ocupaba la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana, se extendía, desde el poniente del valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla, en el centro, Hidalgo, México y Morelos, en el sur; gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la Costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala.

Sin embargo, quedaban fuera de su dominio los señoríos de Meztitlán (en Hidalgo), Teotitlán y Tututepec (en Oaxaca), Purepechas (en Michoacán), Yopitzingo (en Guerrero) y Tlaxcala.

La cuenca de México es una entidad geográfica de más de 7.800 kilómetros cuadrados de superficie que se localiza en la parte meridional del Altiplano Central en la República Mexicana.

Se trata de una cuenca limitada por cadenas de altas montañas en forma de anfiteatro. Donde el nivel era bajo y las aguas dulces, como en los lagos de Xochimilco y Chalco, era posible el cultivo chinampero.

|

| Chinampas en Xochimilco. |

Entre los 2.270 y los 2.750 metros sobre el nivel del mar está comprendida la zona de somonte, cuyas tierras fértiles son propicias para el desarrollo de bosques así como para la práctica agrícola extensiva. A partir de los 2.750 metros sobre el nivel del mar las laderas están dominadas por bosques de coníferas y pobladas por fauna mayor.

Pese a estar situada al sur del Trópico de Cáncer, la cuenca de México tenía en la época prehispánica un clima templado con precipitaciones medias de 700 milímetros anuales.

Los estados sometidos por el pueblo mexica no formaban un sistema político unificado sino, mejor dicho, un sistema de tributo a Tenochtitlán. Entre los pueblos nahuas, el dirigente más importante era llamado huey tlatoque (gran jefe), también conocido como huey tlahtoani (el que habla).

Ver: Aztecas: Historia y Cultura

Fuentes Internet:

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/6830/Aztecas.html

Ver, además:

http://www.mitareanet.com/histomex.htm

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/6830/Aztecas.html

http://webdemexico.com.mx/principal/index.html

Es propiedad: www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540 |

|

|

|

|

2 - EL REINO PERDIDO DE CAÍN

La capital azteca, Tenochtitlán, era una impresionante metrópolis cuando llegaron los españoles. Sus crónicas la describen como una ciudad grande, si no más grande que la mayoría de las ciudades europeas de su tiempo, bien diseñada y administrada. Situada en una isla del lago Texcoco, en el valle central de las tierras altas, estaba rodeada de agua y cruzada por canales -una especie de Venecia del Nuevo Mundo.

Las largas y amplias calzadas que conectaban a la ciudad con la tierra firme impresionaron enormemente a los conquistadores, al igual que las numerosas canoas que surcaban sus canales, las calles inundadas de gente, o los mercados repletos de mercaderes y mercancías de todo el reino.

El palacio real tenía numerosas dependencias llenas de riquezas, rodeado de jardines en donde había una inmensa pajarera y un zoo. Una gran plaza, rebosante de actividad, era el escenario de las fiestas y los desfiles militares.

Pero el corazón de la ciudad y del imperio era su enorme centro religioso, un inmenso rectángulo de casi cien mil metros cuadrados rodeado por un muro trabajado para dar el aspecto de serpientes retorcidas. Había multitud de edificios dentro de este recinto sagrado, los más sobresalientes de los cuales eran el Gran Templo, con sus dos torres, y el templo parcialmente circular de Quetzalcóatl.

En la actualidad, la gran plaza -el Zócalo- de Ciudad de México y la catedral ocupan parte de aquel antiguo recinto sagrado, al igual que muchas calles y edificios adyacentes. Tras una excavación fortuita que tuvo lugar en 1978, ahora es posible ver y visitar una parte importante del Gran Templo, y en la última década se ha podido conocer lo suficiente como para hacer una reconstrucción a escala del recinto, tal como fue en sus tiempos gloriosos.

El Gran Templo tenía la forma de una pirámide escalonada, elevándose por pisos hasta una altura de alrededor de cincuenta metros con una base de unos 45 por 45 metros. Era la culminación de varias fases de construcción: como una muñeca rusa, la estructura externa estaba construida sobre otra anterior más pequeña, y ésta cubría otra estructura aún más antigua. En total, siete estructuras se sobreponían unas a otras. Los arqueólogos pudieron acceder, capa tras capa, hasta el Templo II, que fue construido en los alrededores del 1400 d.C; éste, al igual que el último, ya tenía las dos torres gemelas distintivas en su cúspide.

Simbolizando un curioso culto doble, la torre del lado norte era un santuario dedicado a Tláloc, dios de las tormentas y los terremotos (Fig. 3 a). La torre sur estaba dedicada a la deidad tribal azteca Huitzilopochtli, su dios de la guerra. Se le representaba habitual-mente con un arma mágica llamada la Serpiente de Fuego (Fig. 3b), con la cual había derrotado a cuatrocientos dioses menores.

Figura 3

Dos monumentales escalinatas llevaban hasta la cúspide de la pirámide por su lado occidental, una para cada torre. Ambas estaban decoradas en su base con dos feroces cabezas de serpiente talladas en piedra, siendo una de ellas la Serpiente de Fuego de Huitzilopochtli, y la otra la Serpiente de Agua que simbolizaba a Tláloc.

En la base de la pirámide se encontró un disco de piedra grande y grueso en cuya parte superior había tallada una representación del cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauhqui (Fig. 3c). Según la tradición popular azteca, se trataba de la hermana de Huitzilopochtli, y tuvo un percance con él durante la rebelión de los cuatrocientos dioses, en la cual se vio involucrada. Parece que su destino fue una de las razones de la creencia azteca de que había que aplacar a Huitzilopochtli con la ofrenda de los corazones de víctimas humanas.

El motivo de las torres gemelas quedó realzado posteriormente en el recinto sagrado con la erección de dos pirámides coronadas con torres, una a cada lado del Gran Templo, y dos más algo más atrás, hacia el oeste. Las dos últimas flanqueaban el templo de Quetzalcóatl, que tenía la poco habitual forma de una pirámide escalonada regular por delante, pero con una estructura escalonada circular por detrás, desde donde seguía elevándose hasta convertirse en una torre circular con cúpula cónica (Fig. 4). Muchos creen que este templo servía como observatorio solar.

A. F. Aveni (Astronomy in Ancient Mesoamerica) concluyó en 1974 que, en los días de los equinoccios (21 de marzo y 21 de septiembre), cuando el Sol se eleva en el este exactamente sobre el ecuador, la salida del Sol se podía ver desde la torre de Quetzalcóatl justo entre las dos torres de la cúspide del Gran Templo.

Y ello es posible porque los arquitectos del recinto sagrado habían erigido los templos a lo largo de un eje arquitectónico que no estaba alineado exactamente con los puntos cardinales, sino con un eje desviado siete grados y medio hacia el sudeste; así se compensaba exactamente la posición geográfica de Tenochtitlán (al norte del ecuador), permitiendo la visión del Sol en aquellas fechas cruciales elevándose por entre las dos torres gemelas.

Figura 4

Aunque los españoles pudieran no darse cuenta de este sofisticado detalle del recinto sagrado, las crónicas que dejaron hablan de su asombro al encontrarse no sólo con un pueblo cultivado, sino también con una civilización muy similar a la española. Aquí, al otro lado de lo que había sido un océano prohibido, a todos los efectos aislado del mundo civilizado, había un Estado encabezado por un rey -al igual que en Europa.

Nobles, funcionarios y cortesanos llenaban la corte real. Había emisarios que iban y venían. Se obtenía tributo de las tribus vasallas, los ciudadanos leales pagaban sus impuestos. En los archivos reales se conservaban los registros escritos de la riqueza, las dinastías y las historias tribales. Había un ejército con un mando jerárquico y armas perfeccionadas. |

|

|

|

|

Había artes y oficios, música y danza. Había festividades relacionadas con las estaciones y días sagrados prescritos por la religión -una religión de Estado, al igual que en Europa. Y había un recinto sagrado con sus templos, capillas y residencias, rodeado por un muro -al igual que el Vaticano en Roma-, recorrido por una jerarquía de sacerdotes que, al igual que en la Europa de su tiempo, no eran sólo custodios de la fe e intérpretes de la voluntad divina, sino también guardianes de los secretos del conocimiento científico. En éste, la astrología, la astronomía y los misterios del calendario eran fundamentales.

Algunos cronistas españoles de la época, intentando contrarrestar las embarazosas impresiones positivas de lo que deberían haber sido unos indios salvajes, le atribuyeron a Cortés una reprimenda a Moctezuma por adorar «ídolos que no son dioses, sino demonios malignos», una influencia nefasta que, supuestamente, Cortés se ofrecía a contrarrestar construyendo en la cima de la pirámide un santuario con una cruz «y la imagen de Nuestra Señora» (Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera).

Pero, para asombro de los españoles, el símbolo de la cruz ya era conocido de los aztecas, que lo tenían por un símbolo de significado celestial, y que figuraba como emblema del escudo de Quetzalcóatl (Fig. 5).

Figura 5

Pero, además, por entre el laberinto de un panteón de numerosas deidades, se podía ver la creencia subyacente en un Dios Supremo, un Creador de Todo. Algunas de las oraciones que le dedicaban resultaban incluso familiares; he aquí unos cuantos versos de una oración azteca, conservada en español a partir de la lengua original náhuatl:

Tú habitas los cielos,

Tú sostienes las montañas...

Tú estás en todas partes, eterno.

A Ti se te suplica, se te ruega.

Tu gloria es eminente.

Sin embargo, aún con todas aquellas sorprendentes similitudes, existía una desconcertante diferencia con la civilización azteca. No era sólo la «idolatría», de la que las masas de frailes y padres hacían su casus belli; ni siquiera las bárbaras costumbres de arrancar los corazones de los prisioneros y ofrecérselos palpitando aún a Huitzilopochtli (una práctica que, por cierto, parece que introdujo el predecesor de Moctezuma, ya en 1486).

Se trataba, más bien, de la escala total de esta civilización, que parecía el resultado de un progreso al que se había puesto freno en su carrera, o de la pátina de una cultura importada superior, como una fina chapa sobre una burda subestructura.

Los edificios eran impresionantes y estaban ingeniosamente diseñados, pero no se construían con piedras talladas; más bien, semejaban las construcciones de adobe -piedras de los campos burdamente sujetas con simple argamasa. El comercio era amplio, pero no era más que un comercio de trueque. El tributo se pagaba en especies; los impuestos, con servicios personales -no se conocía en absoluto el dinero.

Las telas se confeccionaban en un telar de lo más rudimentario; el algodón se hilaba sobre husos de arcilla, similares a los encontrados en el Viejo Mundo, en las ruinas de Troya (segundo milenio a.C.) y en algunos lugares de Palestina (tercer milenio a.C). Tanto en sus herramientas como en sus armas, los aztecas estaban en la edad de piedra, inexplicablemente desprovistos de herramientas y armas de metal, a pesar de conocer el oficio de la orfebrería. Para cortar, utilizaban pedacitos de obsidiana parecidos al cristal (y uno de los objetos predominantes de la época de los aztecas fue el cuchillo de obsidiana, que utilizaban para sacar los corazones de los prisioneros...).

Debido al hecho de que otros pueblos de América no disponían de escritura, los aztecas parecían un pueblo más avanzado, al menos en este aspecto, dado que utilizaban cierto sistema de escritura. Pero no era una escritura alfabética, ni tampoco fonética; consistía en una serie de imágenes, como dibujos en una tira cómica (Fig. 6a).

En comparación, en el Próximo Oriente de la antigüedad, que es donde apareció la escritura hacia el 3800 a.C. (en Sumer) en forma de picto-gramas, éstos se estilizaron con rapidez hasta convertirse en la escritura cuneiforme, avanzaron hasta una escritura fonética en donde los signos representaban sílabas, y, hacia finales del segundo milenio a.C, apareció un alfabeto completo. La escritura con imágenes apareció en Egipto cuando se instauró la realeza, hacia el 3100 a.C, y rápidamente evolucionó hasta convertirse en un sistema de escritura jeroglífica.

Los estudios de los expertos, como el de Amelia Hertz (Revue de Synthése Historique, Vol. 35), han llegado a la conclusión de que la escritura por imágenes de los aztecas en el año 1500 d.C. era similar a la primitiva escritura egipcia, como la de la tablilla de piedra del rey Narmer (Fig. 6b), a quien algunos consideran el primer rey dinástico de Egipto -cuatro milenios y medio antes. A. Hertz se encontró con otra curiosa analogía entre el México de los aztecas y el Egipto de las primitivas dinastías: en ambos, a pesar de que la metalurgia del cobre aún no se había desarrollado, la orfebrería estaba tan avanzada que los orfebres podían engastar turquesas (una piedra semipreciosa muy valorada en ambos lugares) en los objetos de oro.

El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México -ciertamente, uno de los mejores del mundo en su campo- expone el legado arqueológico del país en un edificio con forma de U. En una serie de salas o secciones interconectadas, lleva al visitante a través del tiempo y el espacio, desde los orígenes prehistóricos hasta la época de los aztecas, de sur a norte y de este a oeste. La sección central se dedica a los aztecas; es el corazón y el orgullo de la arqueología nacional mexicana, pues «aztecas» es un nombre que se le dio a este pueblo con posterioridad. A sí mismos se llamaban mexica, dando así su nombre preferido no sólo a la capital (construida donde había estado el Tenochtitlán azteca), sino también a todo el país.

La Sala Mexica, que es como se le llama, está calificada por el mismo Museo como «la sala más importante... Sus grandiosas dimensiones se establecieron para enmarcar suficientemente la cultura del pueblo mexicano». Entre sus monumentales esculturas de piedra se incluyen el inmenso Calendario de Piedra (véase Fig. 1), que pesa alrededor de 25 toneladas, enormes estatuas de varios dioses y diosas, y un grueso y enorme disco de piedra grabado a su alrededor.

Efigies de piedra y arcilla más pequeñas, utensilios de loza, armas, ornamentos de oro y otros restos aztecas, además del modelo a escala del recinto sagrado, llenan la impresionante sala.

Figura 6

El contraste entre los primitivos objetos de arcilla y madera y las grotescas efigies por una parte, y las poderosas piedras talladas y el monumental recinto sagrado por otra, es asombroso. Resulta inexplicable para el escaso lapso de cuatro siglos de presencia azteca en México. ¿Cómo se pueden justificar las diferencias entre estas dos capas de civilización? Cuando se busca la respuesta en la historia conocida, los aztecas se nos presentan como un pueblo nómada, una burda tribu inmigrante que se introdujo en un valle poblado por tribus de una cultura más avanzada.

Al principio, se ganaban la vida sirviendo a las tribus pobladoras, principalmente como mercenarios a sueldo; pero, con el tiempo, se las ingeniaron para imponerse a sus vecinos, tomando prestada no sólo su cultura, sino también a sus artesanos. Aún siendo seguidores de Huitzilopochtli, los aztecas adoptaron el panteón de sus vecinos, incluido el dios de la lluvia Tláloc y al benévolo Quetzalcóatl, dios de los oficios, la escritura, las matemáticas, la astronomía y el cálculo del tiempo.

Pero las leyendas, lo que los expertos llaman «mitos migratorios», sitúan los acontecimientos bajo una luz diferente -principal-mente, comenzando el relato en una época mucho más antigua. Las fuentes de esta información no se basan sólo en la tradición oral, sino también en diversos libros llamados códices. Éstos, como el Códice Boturini, dicen que el hogar ancestral de la tribu azteca se llamaba Azt-lan («Lugar Blanco»).

Aquél era el hogar de la primera pareja Patriarcal, Itzac-mixcóatl («Blanca Serpiente Nube») y su esposa Illan-cue («Vieja Mujer»); ellos fueron los que engendraron a los hijos de los que provendrían las tribus de habla náhuatl, entre las que se encontraban los aztecas. Los toltecas también eran descendientes de Itzac-mixcóatl, pero su madre era otra mujer, siendo así hermanastros de los aztecas.

Dónde estaba situado Aztlán, nadie lo sabe con certeza. De los numerosos estudios que tratan de este asunto (entre los que se incluyen teorías de que se trataba de la legendaria Atlántida), uno de los mejores es el de Eduard Seler, Wo lag Aztlan, die Heimat der Azteken? Aztlán era un lugar que, al parecer, estaba relacionado con el número siete, habiéndosele llamado en alguna ocasión Aztlán de las Siete Cuevas. También se le describía en los códices como un lugar reconocible por sus siete templos: una gran pirámide escalonada central rodeada por seis santuarios menores.

En su elaborada Historia de las cosas de la Nueva España, fray Bernardino de Sahagún, utilizando los textos originales en la nativa lengua náhuatl escritos después de la Conquista, habla de la multi-tribal migración desde Aztlán. Hubo siete tribus en total, que dejaron Aztlán en barcos. Los libros ilustrados las muestran pasando junto a un hito cuyo pictograma sigue siendo un enigma. Sahagún ofrece varios nombres para las estaciones del camino, llamando al lugar de desembarco «Panotlán», que significa, simplemente, «lugar de llegada por el mar», pero que por diversas pistas los expertos han concluido que se trata de la actual Guatemala.

Las tribus llevaban con ellos a cuatro hombres sabios para que les guiaran y les dirigieran, dado que llevaban consigo manuscritos rituales y conocían también los secretos del calendario. Desde allí, las tribus se encaminaron hacia el Lugar de la Serpiente-Nube, donde al parecer se dispersaron. Por fin, aztecas y toltecas llegaron a un lugar llamado Teotihuacán, en donde construyeron dos pirámides, una al Sol y otra a la Luna.

Los reyes gobernaron en Teotihaucán y fueron enterrados allí, pues ser enterrado en Teotihuacán era reunirse con los dioses en la otra vida. No está claro el tiempo que pasó hasta que se embarcaron en el siguiente viaje migratorio, pero en algún momento las tribus comenzaron a abandonar la ciudad sagrada. Los primeros en irse fueron los toltecas, que se fueron para construir su propia ciudad, Tollan. Los últimos en partir fueron los aztecas. Sus andanzas les llevaron a diversos lugares, pero no encontraban descanso. Durante todo el tiempo de su última migración, su líder recibió el nombre de Mexitli, que significa «El Ungido». En él, según algunos expertos (cf. Manuel Orozco y Berra, Ojeada sobre cronología mexicana), estaría el origen del nombre tribal mexica («el pueblo ungido»).

|

|

|

|

|

La señal para la última migración se la dio a los aztecas/mexica su dios Huitzilopochtli, quien les prometió una tierra en donde había «casas con oro y plata, algodón multicolor y cacao de muchos tonos». Debían seguir la dirección indicada hasta que vieran un águila posada sobre un cactus que creciera de una roca rodeada de agua. Allí se deberían asentar y se llamarían «mexica», pues ellos eran el pueblo elegido, destinado a gobernar sobre el resto de tribus.

Así fue como llegaron los aztecas -según estas leyendas, por segunda vez- al Valle de México. Llegaron a Tollan, conocida también como «el lugar del medio», y aunque sus habitantes eran sus propios parientes ancestrales, no les dieron la bienvenida. Durante casi dos siglos vivieron los aztecas en las orillas pantanosas del lago central; y, creciendo en fuerza y en conocimientos, fundaron por fin su propia ciudad, Tenochtitlán.

Este nombre significa «ciudad de Tenoch», y algunos creen que se la llamó así porque el líder azteca de entonces, el verdadero constructor de la ciudad, se llamaba Tenoch. Pero, dado que se sabe que los aztecas se consideraban tenochas -descendientes de Tenoch-otros creyeron que Tenoch fue el nombre de un antepasado tribal, una legendaria figura paternal muy, muy antigua.

La mayoría de los expertos sostienen en la actualidad que los mexica o tenochas llegaron al valle hacia el 1140 d.C, y fundaron Tenochtitlán en el 1325 d.C. Después, crecerían en influencia gracias a una serie de alianzas con algunas tribus, y a la guerra con otras. Algunos investigadores dudan que los aztecas llegaran a crear un verdadero imperio. Lo cierto es que, cuando llegaron los españoles, eran el poder dominante en el centro de México, liderando a sus aliados y sometiendo a sus enemigos. Estos últimos les suministraban los cautivos para los sacrificios, por lo que la conquista de los españoles se vio facilitada por las múltiples insurrecciones contra los opresores aztecas.

Al igual que los hebreos bíblicos, que remontaban sus genealogías no sólo hasta las parejas patriarcales, sino también hasta el comienzo de la humanidad, los aztecas, los toltecas y otras tribus nahuatlacas tenían leyendas de la creación que seguían los mismos temas. Pero, mientras el Antiguo Testamento comprimía sus detalladas fuentes sumerias diseñando una entidad plural (Elohim) a partir de las diversas deidades activas en los procesos creadores, los relatos nahuatlacas conservaban los conceptos sumerio y egipcio de varios seres divinos que actuaban bien en solitario o bien en concierto.

Las creencias tribales, predominantes desde el sudoeste de los Estados Unidos, por el norte, hasta la actual Nicaragua, por el sur -Mesoamérica-, sostenían que, en el principio, había un Dios Antiguo, Creador de Todas las Cosas, del Cielo y la Tierra, cuya morada estaba en lo más alto del cielo, el duodécimo cielo.

Las fuentes de Sahagún atribuían el origen de estos conocimientos a los toltecas:

Y los toltecas sabían

que muchos eran los cielos.

Decían que había doce divisiones superpuestas;

allí moraba el dios verdadero y su consorte.

Él es el Dios Celestial, Señor de la Dualidad;

su consorte es la Dama de la Dualidad, la Dama Celestial.

Esto es lo que significa:

Él es rey, él es Señor, por encima de los doce cielos.

Sorprendentemente, esto parece una versión de las creencias religioso-celestiales de Mesopotamia, según las cuales a la cabeza del panteón estaba Anu («Señor del Cielo») que, junto con su consorte, Antu («Dama del Cielo»), vivía en el planeta más lejano, el duodécimo miembro de nuestro Sistema Solar.

Los sumerios lo describían como un radiante planeta cuyo símbolo era la cruz (Fig. 7a). Todos los pueblos del mundo antiguo adoptarían posteriormente este símbolo, y lo desarrollarían hasta convertirlo en el omnipresente emblema del Disco Alado (Fig. 7b, c). El escudo de Quetzalcóatl (Fig. 7d) y otros símbolos que aparecen en los primitivos monumentos de México (Fig. 7e) son extrañamente similares.

Figura 7

Los dioses de antaño, de los que los textos nahuatlacas contaban relatos legendarios eran descritos como hombres barbados (Fig. 8), como correspondería a los antepasados del barbudo Quetzalcóatl. Al igual que en las teogonias mesopotámicas y egipcias, había relatos de parejas divinas y de hermanos que se casaban con sus propias hermanas.

De interés prioritario y directo para los aztecas eran los cuatro hermanos divinos, Tlatlauhqui, Tezcatlipoca-Yáotl, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, según su orden de nacimiento. Ellos representaban a los cuatro puntos cardinales y a los cuatro elementos primarios: Tierra, Viento, Fuego, Agua -un concepto de la «raíz de todas las cosas» bien conocido en el Viejo Mundo de uno a otro confín.

Estos cuatro dioses representaban también los colores rojo, negro, blanco y azul, y las cuatro razas de la humanidad, a las que se representaba a menudo (como en la primera página del Códice Ferjervary-Mayer) con los colores correspondientes, junto con sus símbolos, árboles y animales.

Figura 8

El reconocimiento de cuatro ramas separadas de la humanidad resulta interesante, quizás incluso significativo, por sus diferencias con el concepto bíblico-mesopotámico de la triple división asiática, africana y europea surgida del linaje de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Las tribus nahuatlacas -los pueblos de las Américas- habían añadido un cuarto pueblo, el pueblo de color rojo.

Los relatos nahuatlacas hablan de conflictos e incluso de guerras entre los dioses. Entre éstos se incluye el incidente en que Huitzilopochtli derrotó a los cuatrocientos dioses menores y el combate entre Tezcatlipoca-Yáotl y Quetzalcóatl. Estas guerras por el dominio de la Tierra o de sus recursos se habían detallado también en las tradiciones populares (los «mitos») de todos los pueblos de la antigüedad.

Los relatos hititas e indoeuropeos de las guerras entre Teshub o Indra con sus hermanos llegaron a Grecia a través de Asia Menor. Los semitas cananeos y fenicios escribieron acerca de las guerras de Baal con sus hermanos, en el transcurso de las cuales Baal mató a centenares de «hijos de los dioses» menores cuando se les atrajo con engaños al banquete de la victoria del dios. Y en las tierras de Cam, África, los textos egipcios hablaban del desmembramiento de Osiris a manos de su hermano Set, y de la posterior guerra entre Set y Horus, hijo y vengador de Osiris.

¿Acaso los dioses de los mexicanos eran concepciones originales, o eran los recuerdos de creencias y relatos que tenían sus raíces en el Próximo Oriente de la antigüedad? La respuesta irá surgiendo a medida que examinemos los aspectos adicionales de los relatos nahuatl-acas de la creación y la prehistoria.

Nos encontramos con que el Creador de Todas las Cosas, para continuar con las comparaciones, era un dios que «da la vida y la muerte, la buena y la mala fortuna». El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas (Historia general) comentaba que los indígenas «le invocan en sus tribulaciones, con la mirada puesta en el cielo, donde creen que está». Este dios creó primero el Cielo y la Tierra; después, dio forma al hombre y a la mujer a partir del barro, pero no duraron mucho. Después de algunos esfuerzos más, se creó una pareja humana a partir de cenizas y metales, y con ellos se pobló el mundo.

Pero todos estos hombres y mujeres fueron destruidos en una inundación, salvo cierto sacerdote y su mujer que, junto con semillas y animales, lograron flotar con la ayuda de un tronco ahuecado. El sacerdote descubrió tierra después de enviar unos pájaros. Según otro cronista, fray Gregorio García, la inundación duró un año y un día, durante los cuales toda la Tierra estuvo cubierta de agua y el mundo se sumió en el caos.

Los acontecimientos primitivos o prehistóricos relativos a la humanidad y a los progenitores de las tribus nahuatlacas se dividían en leyendas, representaciones pictóricas y grabados en piedra, como el Calendario de Piedra, de cuatro eras o «soles». Los aztecas consideraban su época como la más reciente de cinco eras, la Era del Quinto Sol. Cada uno de los cuatro soles anteriores había terminado con una catástrofe, a veces una catástrofe natural (como un Diluvio) y a veces por una calamidad provocada por las guerras entre los dioses.

Se cree que el gran Calendario de Piedra azteca (que se descubrió en la zona del recinto sagrado) es la plasmación en piedra de las cinco eras. Los símbolos que circundan el panel central y la misma imagen central han sido objeto de numerosos estudios. El primer anillo interior representa, con toda claridad, los veinte signos de los veinte días del mes azteca. Los cuatro paneles rectangulares que rodean el rostro central se reconocen como los glifos que representan las cuatro eras anteriores, y la calamidad que terminó con cada una de ellas - agua, viento, terremotos y tormentas, y jaguar.

Los relatos de las cuatro eras son valiosos por la información relativa a la longitud de las eras y a sus principales acontecimientos. Aunque las versiones varían, lo cual sugiere una larga tradición oral previa a los registros escritos, todas coinciden en que la primera era llegó a su fin con un Diluvio, una gran inundación que arrasó la Tierra. La humanidad sobrevivió gracias a una pareja, Nene y su mujer, Tata, que se las ingeniaron para salvarse en un tronco vaciado.

O bien esta primera era o bien la segunda fue la era de los Gigantes de Cabellos Blancos.

El Segundo Sol se recordó como «Tzoncuztique», la «Era Dorada»; terminó a causa de la Serpiente del Viento. El Tercer Sol estaba presidido por la Serpiente de Fuego, y fue la era de la Gente de Cabello Rojo. Según el cronista Ixtlil-xochitl, éstos fueron los supervivientes de la segunda era, que llegaron en barco desde el este hasta el Nuevo Mundo, asentándose en la región de Botonchán; allí se encontraron con gigantes que también habían sobrevivido a la segunda era, y fueron esclavizados por éstos. El Cuarto Sol fue la era de la Gente de Cabeza Negra.

Fue durante esta era cuando Quetzalcóatl apareció en México - alto de estatura, de luminoso semblante, con barba, y llevando una larga túnica. Su báculo, con forma de serpiente, estaba pintado de negro, blanco y rojo; llevaba piedras preciosas engarzadas y estaba adornado con seis estrellas. (Quizá no sea casualidad que el báculo del obispo Zumá-rraga, el primer obispo de México, se hiciera muy parecido al de Quetzalcóatl.) Fue durante esta era cuando se construyó Tollan, la capital tolteca. Quetzalcóatl, señor de la sabiduría y el conocimiento, introdujo la enseñanza, los oficios, las leyes y el cálculo del tiempo según el ciclo de 52 años.

Hacia el final del Cuarto Sol tuvo lugar una serie de guerras entre los dioses. Quetzalcóatl partió, de vuelta hacia el este, hacia el lugar de donde había venido. Las guerras de los dioses causaron estragos en el país; los animales salvajes diezmaron a la humanidad, y Tollan quedó abandonada. Cinco años más tarde, llegaron los pueblos chichime-cas, alias los aztecas; y el Quinto Sol, la era azteca, dio comienzo.

¿Por qué se les llamó «soles» a las eras y cuánto duraron? El motivo no está claro, y la extensión de las distintas eras no se ha establecido, o difiere según la versión. Una de las que parece más sensatas y, tal como mostraremos, asombrosamente plausible, es la del Códice Vaticano-Latino 3738. Dice que el primer Sol duró 4.008 años, el segundo 4.010, el tercero 4.081. El cuarto Sol «comenzó hace 5.042 años», pero no se especifica el momento de su final. Sea como sea, tenemos aquí un relato de los acontecimientos que se remonta 17.141 años a partir del momento en que los relatos se anotaron.

Es un lapso de tiempo demasiado largo como para que la gente pueda recordar algo, y los expertos, aunque aceptan que los acontecimientos del Cuarto Sol contienen elementos históricos, tienden a desechar lo relativo a eras anteriores como meros mitos. ¿Cómo explicar entonces los relatos de Adán y Eva, un Diluvio global y la supervivencia de una pareja, episodios que, según H. B. Alexander (Latin-American Mythology), son «sorprendentemente evocadores del relato de la creación del Génesis y de la cosmogonía babilónica»?

|

|

|

Primeira

Primeira

Anterior

2 a 4 de 94

Seguinte

Anterior

2 a 4 de 94

Seguinte Última

Última

|