Del aljibe, del agua y de los hombres

Quieto en la pampa, heredad andalusí, imagen de la templanza en la espera propia del hombre de campo

En la inmensidad del territorio, en multitud dispersa, los molinos de viento, aquellos gigantes a los que arremetiera el Quijote, dan cuenta de la necesaria armonía de los elementos, de la tierra, el viento, el aire, el agua. Más allá, el remolino intenso, la vastedad estéril del desierto sin el hombre. Y por allí, a un costado, una tapera que alguna vez fue hogar. ¿Imágenes del pasado? Ojalá. Con tanta cosa técnica o eléctrica como por fortuna inventan, lo cierto es que los hombres de campo siguen sabiendo que hay años buenos y años malos, y que hay que mirar al cielo después de cada siembra, gastarse los ojos escrutándolo antes de cada cosecha. Ah, el agua

Pues bien: el aljibe ayuda a que el agua esté, a que la bendición del agua sea. La mitad de mi sangre árabe es hija del desierto y de los aljibes; a veces me pregunto si alguno de mis mayores, sin más copa que el cuenco de sus manos, bebió en alguno de los veintiocho aljibes del Albaicín, allá en la bella Granada. Tal vez; tal vez para ese ancestro fuera como para el poeta paraguayo Hugo Rodríguez-Alcalá: "Pero no hay un rumor, un son, un canto / un himno tan beatífico y doméstico como el que llega del aljibe". Doméstico, propio, lo siente también Borges al añorarlo o presentirlo: "No he recobrado tu cercanía, mi patria, pero ya tengo tus / estrellas vienen del patio donde el aljibe es una torre inversa entre dos / cielos". Y ambos hacen coincidir aljibes y parras, que es como decir agua y vino, como decirlo todo; para Borges: "Grato es vivir en la amistad oscura / de un zaguán, de una parra y de un aljibe", a lo que agrega Rodríguez-Alcalá: "Al final de la parra está el aljibe / y, dentro de él, un círculo celeste / copia el vuelo fugaz de las palomas".

Es que tiene mucho de eternidad saber dónde abrevar, y tiene más de porfía buscar el hueco, silencioso hasta que el eco del agua resuena entre paredes redondas y profundas. Acaso el hombre se animó y alternó voces y silencios. Acaso no tenía más deseo que beber y entrecerrar los ojos en el espacio oscuro, en una rogativa a la madre naturaleza: "Madre, que la napa no esté lejos " En su búsqueda, el agua era el nombre de toda la esperanza que contiene un aljibe. Cuanto más árido el terreno, más grande y hondo el pozo; un balde y su roldana bastan para extraerle vida a la tierra, vida que a la tierra volverá entre el giro rudimentario y el chirriar de la pequeña rueda, y las gotas del agua, cristales que salpican manchados de colores. Y todavía, en lugares precisos y alejados, un viejo malacate a tracción de caballo -ojos vendados para que no se maree- recorre sin descanso el único trecho que le ha tocado del ancho mundo, el que rodea al pozo.

Rocío de madrugada, perladas hebras de agua, capa protectora de pastos y piedras donde se dibuja la geografía que al paisano le está destinada. La superficie se trastoca, se reinventa, se afirma. El hombre, desde siempre, cambia de lugar lo establecido; invoca y evoca: sabe que el riego salvador ha de imitar al rocío, en su tenaz brillar y humedecer. Cuando el horizonte es desazón, y esa nube panzona y lejana apenas una promesa, le llega la memoria ancestral del aljibe, ese arábigo recipiente que, a cielo abierto, guarda el dulzor del agua, lo atesora y con él mide el inasible tiempo, constata el irrevocable paso de los días. Piedra con piedra en la pared, la soga -tal vez una cadena- y el pequeño balde que trae desde el fondo una andanada de gotas, una tropilla de agua que busca el cántaro y que de allí saldrá en su día como deleite en la abundancia, como sosegado y contenido, escaso tramo, en épocas de falta.

Padre del encanto para el sediento, el aljibe se prende a la tierra que ha horadado, y esa mansa superficie de espejo vive entre la ilusión y la plegaria del hombre. Quieto en la pampa, imagen de la templanza en la espera propia del hombre de campo, se va enredando en su brocal la rama florida. Y, tranquilo como está, el espejo se rompe con las manos que se hunden para mojar la cara, manos que buscan acariciar la frescura, manos que vuelven y al volver es para hundirse en la transparencia del agua mansa que sabe lavar heridas, proponer y hacer la belleza de las cosas y las gentes.

Saciar la sed. Reflejar el rostro. El agua, inasible, arisca, se escurre, huye del juego de Narciso para volver en el verdor de la espiga, para volver también en lágrimas. Y otras veces retorna sanadora, esa reina maga de la aridez que se transforma, que corre y manda, que busca al hombre y a las otras criaturas, las besa y lava. Viene desde el aljibe, espacio recibido desde la heredad andalusí que alguno querrá olvidada, y tal vez haya olvidado, pero no el agua, que recuerda sin duda aquellos aljibes recamados en mosaicos que la rodearon de hermosura.

PorJ. Eduardo Scarso Japaze

Para LA NACION

EL MOLINO DE CATRILÓ

(Por "El colorado" Bompadre)

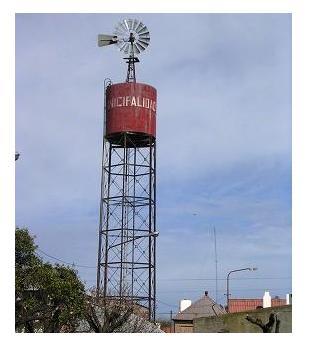

Catriló, orgullosa de su molino de viento

Los protagonistas de esta historia son los molinos de viento, “girasoles de hierro que sacan agua con viento y música” al decir del poeta Baldomero Fernández Moreno. Los protagonistas de esta historia son los molinos de viento, “girasoles de hierro que sacan agua con viento y música” al decir del poeta Baldomero Fernández Moreno.

Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, el molino, junto al ferrocarril y al alambrado, constituyó uno de los principales factores que contribuyeron a la fundación de pueblos y creación de establecimientos rurales en la vasta llanura pampeana-bonaerense, en particular en el entonces Territorio Nacional de La Pampa Central, hoy La Pampa: mi provincia.

En los lugares donde no existen cursos fluviales o el agua no mana en forma natural es preciso extraerla, -aun hoy- de las profundidades de la tierra porque sin ella, cualquier forma de vida resultaría imposible.

Para disponer de agua el hombre, desde tiempos inmemoriales, apeló a su ingenio y a fatigosas labores, excavando pozos o acumulando las pluviales en aljibes y tajamares. Soluciones rudimentarias, insuficientes e ineficaces para satisfacer las crecientes necesidades del vital elemento.

La historia del molino de viento en nuestro país comienza en 1878 con la introducción del primer “Corcoran” desde los Estados Unidos por el comerciante porteño Miguel Lanús. A partir de entonces el molino, juntamente con el ferrocarril, uno de sus principales difusores, y el alambrado transforman por completo la llanura pampeana.

Noel H. Sbarra, en su obra: “Historia de las Aguadas y el Molino” (Eudeba Bs.As. 1961) apunta que para 1900 se cierra el ciclo pampeano con más de 3.200 leguas de líneas férreas que cruzan el antiguo desierto y 400.000 kilómetros de alambre que lo divide en cuadrículas, al mismo tiempo ese escenario comienza a poblarse con las esbeltas torres de los molinos que también asoman en la ajedrezada superficie de los incipientes pueblos.

Hasta la primera mitad del siglo pasado los molinos formaban parte del paisaje urbano, pero paulatinamente fueron desplazados por los bombeadores eléctricos primero y por las redes de agua potable después, a punto tal que hoy constituyen poco menos que una rareza en los centros más poblados.

Desde hace ochenta años Catriló, luce en pleno centro, codo a codo con la plaza principal, un molino de viento en la cima de una imponente estructura hexagonal de hierro que lo eleva a más de treinta metros de altura.

Ese molino además de continuar prestando servicios en forma ininterrumpida desde 1926 hasta la fecha y de constituir una figura emblemática de la localidad, tiene también su propia historia.

El molino que hoy distingue a mi pueblo, no le estaba destinado, fue adquirido en 1910 para la vecina localidad de De Bary, Partido de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, por Teodoro De Bary, su fundador, con el propósito de dar agua a los futuros habitantes.

Sea porque la localidad no alcanzó el desarrollo esperado por su creador, por razones económicas o motivos de otra índole que el tiempo se encargó de sepultar en el olvido, lo concreto es que quince años después fue puesto a la venta encargándose de la misma el señor Pedro Vincaz administrador del propietario.

El Dr. Juan Francisco Borges, entonces Intendente Municipal de Catriló, lo adquirió en mil pesos nacionales y encomendó al más antiguo molinero de la localidad la tarea de desmontarlo y recolocarlo en el centro de la manzana donde se yergue actualmente.

Mi abuelo Ángel Mencaccini, que tenía entonces 57 años de edad, secundado por José Squizatto asumió la responsabilidad de desarmarlo, cargarlo en el ferrocarril y rearmarlo.

En 2010 cuando la Patria cumpla su bicentenario, los catrilenses festejaremos el centenario de nuestro molino, fiel testimonio de la fe en el progreso de aquella generación pionera.

Se permite la reproducción citando la fuente: lagazeta.com.ar

|